youstiz.berlin, Team der Gerechten – eine Onlinepräsenzanalyse

youstiz.berlin, Team der Gerechten – eine Onlinepräsenzanalyse

youstiz.berlin, Team der Gerechten – eine Onlinepräsenzanalyse

youstiz.berlin, Team der Gerechten – eine Onlinepräsenzanalyse

youstiz.berlin, Team der Gerechten – eine Onlinepräsenzanalyse

youstiz.berlin, Team der Gerechten – eine Onlinepräsenzanalyse

youstiz.berlin, Team der Gerechten – eine Onlinepräsenzanalyse

youstiz.berlin, Team der Gerechten – eine Onlinepräsenzanalyse

Die Berliner Justiz präsentiert sich im Netz unter dem Namen YOUSTIZ – einem Wortspiel aus „You“ und „Justiz“. Zusammen mit dem Leitspruch „Team der Gerechten“ versucht die Kampagne, die eine Recruitingoffensive darstellt, juristische Berufe nahbar, vielfältig und modern zu inszenieren. Auf Instagram, Facebook und YouTube zeigt sich die Justiz mit popkulturellen Anspielungen, Friendship-Ästhetik und Slogans wie „Fancy Justiz“.

Doch wie verträgt sich diese neue digitale Selbstdarstellung mit den Grundwerten einer Institution, die traditionell für Nüchternheit, Neutralität, Verlässlichkeit und Seriosität steht? Welche Wirkung entfaltet die Kampagnenarbeit und wie wird die Onlinepräsenz von „youstiz.berlin“ in der Öffentlichkeit wahrgenommen und bewertet? Was lässt sich bei genauerem Hinsehen über Akteure vom „Team der Gerechten“ lernen?

Let’s go!

![]()

Bestandsanalyse auf Instagram, Facebook, YouTube und darüber hinaus

Die Offensive „youstiz.berlin – Team der Gerechten“ ist vertreten auf:

![]()

Das „Team der Gerechten” im Podcast

Beworben auf den Internetseiten der Bundesrechtsanwaltskammer:

„(R)ECHT INTERESSANT! ︎︎︎Kurz & knackig

Fancy Justiz nennt man YOUSTIZ! Das Team der Gerechten

Die Zukunft der Justiz: Social Media und Vielfalt.”

In der Onlineunterhaltung wird gesagt, die Aufzeichnung sei ein „Podcast für die Jura-Bubble“. Nach unserer Auffassung agiert man damit eher exkludierend als inkludierend. Die Sprache, hier von Rechtsanwältin Stephanie Beyrich, tut ihr Übriges:

„Ich hab bei […] schon ein kleines Shoutout für einen der coolsten Accounts rausgehauen, die mir in der Berliner Justiz-Bubble so einfallen.“

Talkgäste sind:

Sascha Frentzen — Social Media Manager des Instagram-Accounts „youstiz.berlin“

Richard Ernest Badih — Koordinator für mehr Vielfalt in der Berliner Justiz

Jamy Schumann — Berufspate für Justizberufe und Mitarbeiter der Justizakademie Berlin

Im Podcast wird gesagt (was ja gut klingt), dass es Ziel der Offensive sei, junge Menschen für Berufe in der Berliner Justiz zu begeistern und sie dafür zu interessieren. Es handele sich um eine klassische Recruitingaufgabe – was allerdings im Widerspruch zur tatsächlichen Umsetzung steht. Außerdem wolle man den Staub von den behördlichen Schultern klopfen und Nahbarkeit schaffen – nachvollziehbar und im Ansatz richtig.

An Sascha Frentzen ist dann die folgende Frage gerichtet: „Wie ist denn so das Feedback auf euern Account? Wie sind die Reaktionen?“

Frentzen antwortet: „Also ich würde sagen, dass die Reaktionen durchweg positiv sind; also wir versuchen auch so’n bisschen ‘ne Balance zu halten, einerseits zwischen unterhaltsamen Content, und aber irgendwie auch informativen Content, zum Beispiel für Mitarbeitende und Interne, also insofern würde ich erstmal denken, dass das Feedback durchgehend gut ist. Und natürlich kann man’s nicht jedem immer recht machen, das ist auch ganz klar, am Ende „Haters gonna hate“, davor bleiben wir natürlich auch nicht verschont.”

Die Antwort fällt, so unsere Einschätzung, bemerkenswert eindimensional und unreflektiert aus. Die Kampagnen-Verantwortlichen können kritische Stimmen nicht pauschal als „Hate“ abkanzeln. Eine Auseinandersetzung mit dem Feedback von außen ist offenbar nicht gewünscht. Vielmehr verstärkt die verkürzte und einseitige Antwort von Frentzen den ohnehin vorhandenen negativen Eindruck, den viele von der Justiz haben: den einer betonkopfartigen Struktur, die wenig bis gar keinen Bezug zur Realität der Menschen zeigt, die mit ihr zu tun haben.

Die Moderatorin reagiert: „‘n paar Eumel haste immer dabei“

Keine kritische Intervention, sondern unterkomplexes Abnicken und Zustimmen.

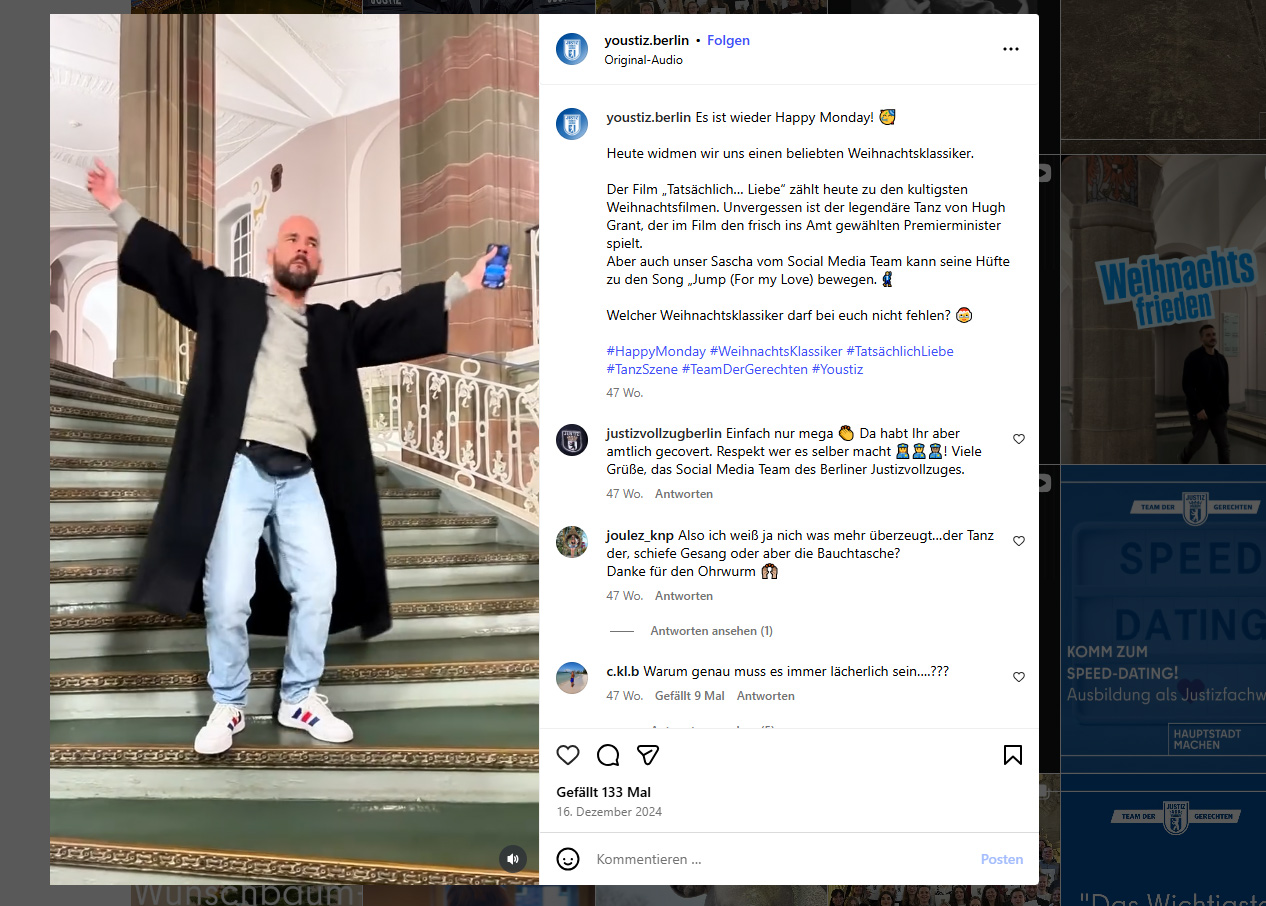

In diesem Post sehen wir Frentzen auf einer Treppe des Landgerichts Berlin II „herumturnen”, in einer Robe, die für gewöhnlich die Würde des Richteramtes repräsentiert und unterstreicht:

![]()

Richard Ernest Badih, der Koordinator für mehr Vielfalt in der Berliner Justiz, wirkt in der Runde zurückhaltend.

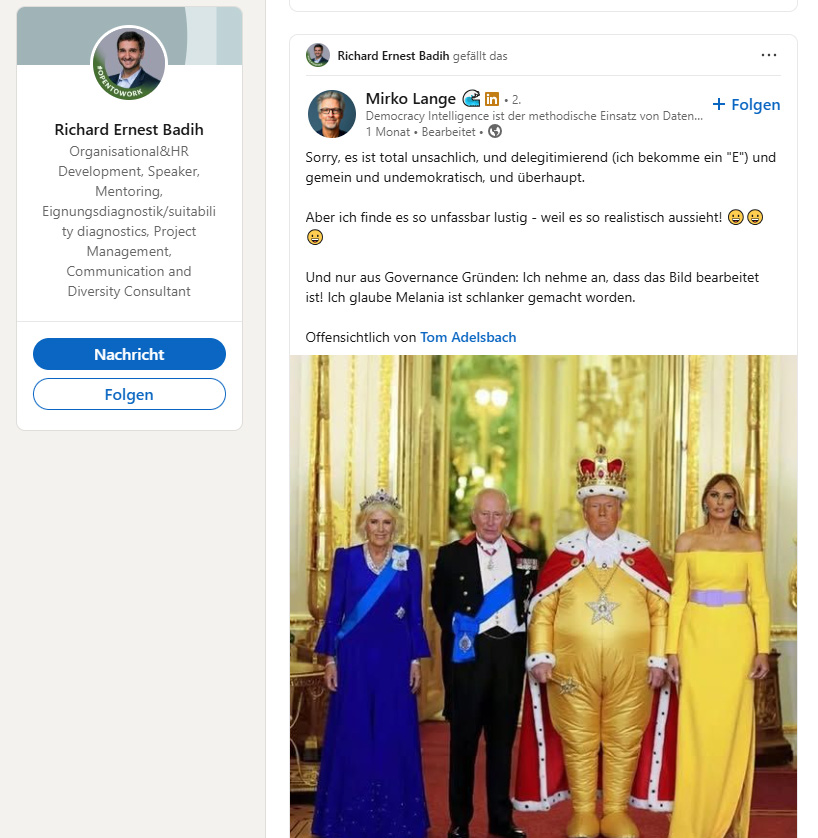

Mehr Aktivität zeigt Badih auf LinkedIn, wo er für Dritte nachvollziehbar Beiträge liked oder teilt (hier vier Beispiele). Diese sind zwar inhaltlich nicht zu beanstanden (freie Meinungsäußerung), lassen aber auch nicht die politische Zurückhaltung erkennen, die Außenstehende oder Beobachter von einer Person in seiner Position – oder generell von Schlüsselfiguren in der Justiz – erwarten würden.

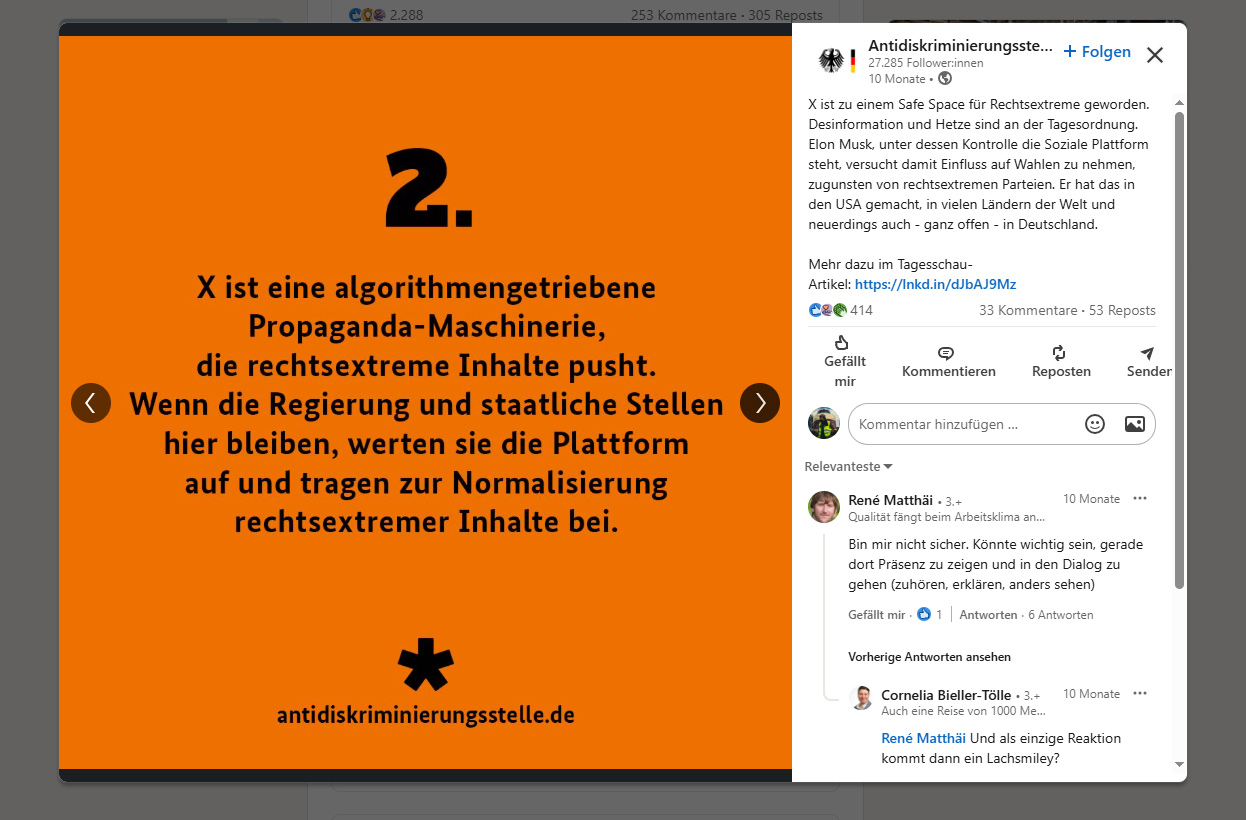

Bei dem ersten Posting handelt es sich um ein KI-generiertes Bild, das Donald Trump in einer absurden Verkleidung zeigt. Das mag humorvoll gemeint sein, ist aber letztlich eine Fälschung. Im zweiten Fall wird die Annahme geteilt, wir stünden kurz vor 1939 – eine historische Gleichsetzung, die gänzlich inakzeptabel ist. In den weiteren Beiträgen wird der Haltung zugestimmt, man müsse die Plattform X verlassen, da sie angeblich zu einem rein rechtsextremen Raum geworden sei. Auch das ist nicht haltbar. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat keine (irgendwie nachvollziehbaren) Argumente, sondern verweist pauschal auf „rechtsextreme Inhalte“. Tatsächlich zeigt ein Blick auf die Plattform oder entsprechende Datensammlungen ein sehr viel breiteres Spektrum: politische Diskussionen, Tages- und Weltgeschehen, ästhetische und kreative Inhalte, die mit solchen Zuschreibungen nichts zu tun haben.

![]()

![]()

![]()

![]()

Jamy Schumann — Berufspate für Justizberufe und Mitarbeiter der Justizakademie Berlin

Im Podcast sieht sich Schumann u.a. mit dieser Frage konfrontiert:

„Jamy, was sagt denn der Berufspate, dass so viele Fehlvorstellungen über Berufe in der Justiz bestehen?”

Schumanns Antwort lautet:

„Also das, was ich auf den Messen halt immer wieder erlebe, ähm, wenn interessierte Menschen an den Stand kommen und fragen, ob man denn bei uns Jura studieren kann. Ja, das ist natürlich der Klassiker. Tatsache sind gerade die Justizfachwirtinnen und Rechtspfleger*innen mit am unbekanntesten. Die Wachtmeister kennen noch vergleichsweise viele, weil man die ja immer als erstes sieht, wenn man ins Gericht reinkommt. Die werden dann aber oft mit den Justizvollzugsbeamt*innen verwechselt […] Da herrscht noch sehr viel Unwissenheit in der breiten Bevölkerung, dass es diese Berufe überhaupt gibt. Es ist halt schwer, den Ottonormalbürger*innen zu erklären, was genau Rechtspfleger oder Justizfachwirt*innen machen. Es ist halt größtenteils Büroarbeit, ne, ähm, das muss man immer vornewegstellen, aber gerade bei den Justizfachwirt*innen beschreibe ich das ganz gerne so, dass die die Zahnräder […] sind, weil ohne die funktioniert halt nichts. Ohne die würde die Post nicht funktionieren. Die Richter*innen wüssten jetzt nicht so wirklich, was ist in der Akte zu tun, oder wo muss die Akte hin, ähm, bei den Rechtspfleger*innen ist es ja ähnlich […] und bei den Rechtspfleger*innen ist es dann eher die Schiene, dass es ja schon so ‘ne Art kleines Richteramt is. Der Beruf der Rechtspfleger*innen ist aus dem Beruf der Richter*innen entstanden seiner Zeit; da is halt einfach die Kernkompetenz, die man mitbringen muss, die Entscheidungsfähigkeit, weil, wir treffen ähnlich wie Richter*innen die Entscheidungen, die auch entsprechende Folgen dann haben.“

Hinweis: Stellen, an denen die Gendersterne gesetzt sind, wurden im Redefluss auch tatsächlich gegendert. Highlight: Ottonormalbürger*innen

Nichts daran wirkt inklusiv, sondern abgeschottet, aufdringlich, fast sektiererisch und letztlich ideologisch.

Wir haben diesen Redebeitrag von Schumann ausgewählt, weil er am eindringlichsten zeigt, was mit unserem Zeitgeist nicht stimmt. Sitzen Bewerber:innen einer Person wie ︎︎︎Jamy Schumann gegenüber, die offenbar auch über Einstellungen an der Justizakademie mitentscheidet, und wird das Gespräch auf diesem sprachlichen und geistigen Niveau geführt, entsteht ein schiefes Bild mit Gefälle. In vielen Fällen (die möglicherweise genau deswegen nicht zu einer Einstellung geführt haben) wird der Bewerber bzw. die Bewerberin Schumann (im nachfolgenden Bild rechts) geistig, intellektuell und sprachlich überlegen sein.

![]()

![]()

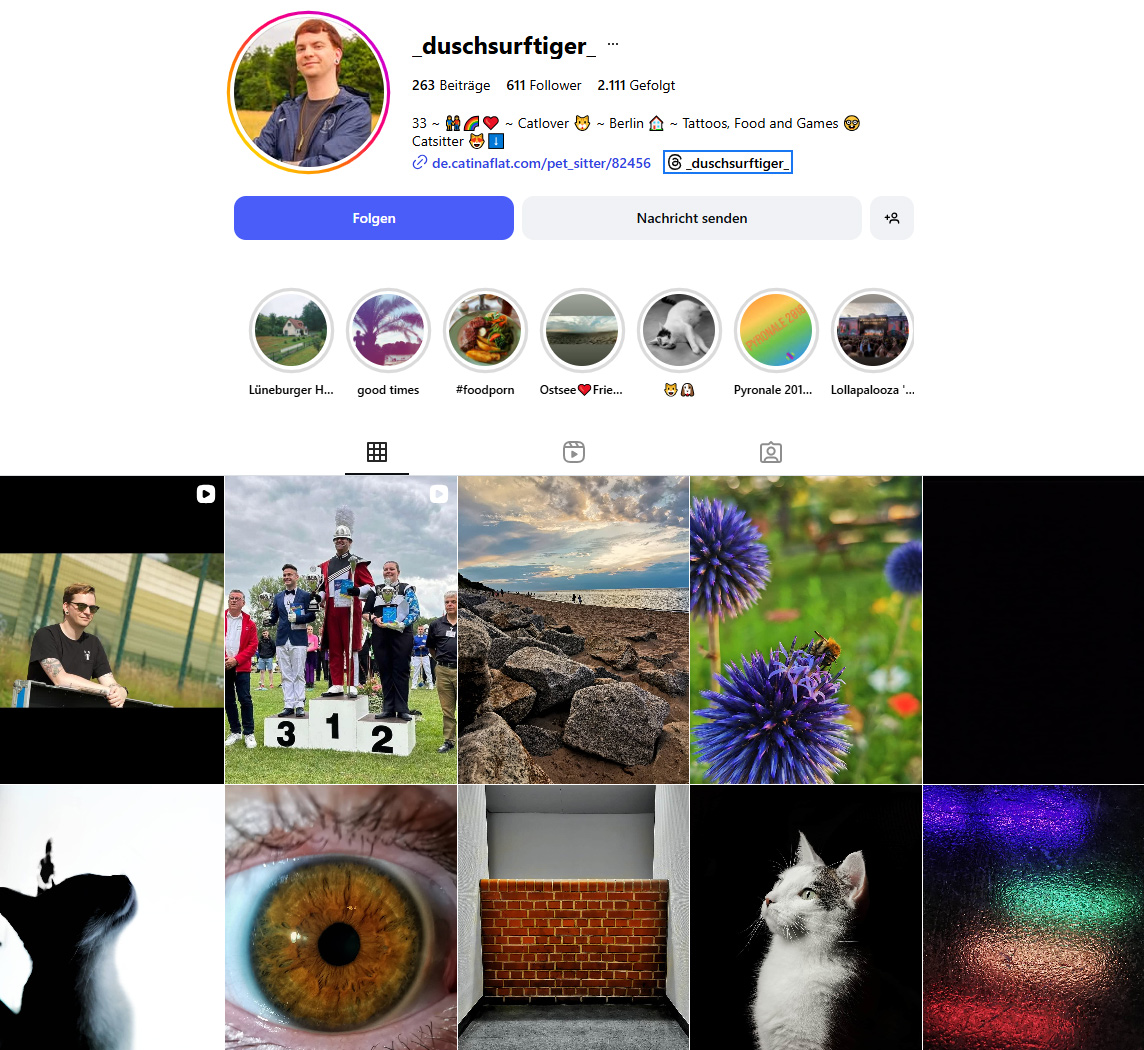

Eine gesonderte Recherche zu Jamy Schumann in den sozialen Netzwerken brachte folgende Ergebnisse (Auszüge) hervor:

![]()

1.) Auf seinem ︎︎︎X-Profil teilte Schumann Beiträge, die Bundeskanzler Friedrich Merz und seine Frau verächtlich machen; teilen bedeutet Zustimmung

![]()

![]()

![]()

2.) Schumann, wie er sich öffentlich für männliche Körper und Geschlechtsteile interessiert; der von ihm gewählte Username “bazonga” bedeutet sinngemäß abfällig “große Titten” und steht zudem für den Namen eines bekannten Onlineshops für Sexspielzeug & Co.

![]()

![]()

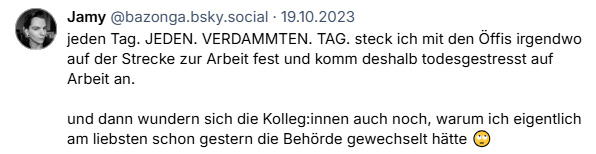

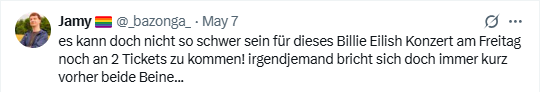

3.) Schumann auf seinem ︎︎︎BluSky-Profil

![]()

![]()

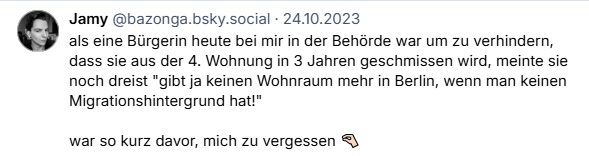

4.) Für Schumann stellt es eine Art statistische Binsenweisheit dar, dass sich Menschen, die ein Konzert besuchen wollen, kurz vorher Gliedmaßen brechen und dadurch gezwungen sind, ihre Karten zu verkaufen – zum Beispiel an Jamy Schumann:

![]()

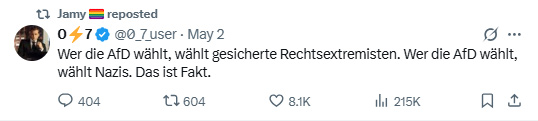

5.) Auf seinem X-Profil geht Schumann der Annahme, dass jeder AfD-Wähler automatisch ein Nationalsozialist (Nazi) sei:

![]()

Angebliche Rassisten (auch nur als solche markiert) sollen erschossen auf dem Boden liegen:

![]()

Zu dem Mord an Charlie Kirk (10. September 2025) meint Schumann „wer Wind sät, wird Sturm ernten”

![]()

6.) In einer öffentlichen Unterhaltung, die ebenfalls auf X geführt wurde, deutet Schumann an, dass es legitim sei, sich durch bewusste Manipulation von Arbeitszeiten (Arbeitszeitenbetrug) oder andere Mittel zusätzliche Urlaubstage zu verschaffen.

![]()

Dieser und ähnliche Beiträge auf X und Reaktionen (Auszüge); der Originalbeitrag von Julian Reichelt erreichte ca. 220.000 Menschen auf X:

Doch wie verträgt sich diese neue digitale Selbstdarstellung mit den Grundwerten einer Institution, die traditionell für Nüchternheit, Neutralität, Verlässlichkeit und Seriosität steht? Welche Wirkung entfaltet die Kampagnenarbeit und wie wird die Onlinepräsenz von „youstiz.berlin“ in der Öffentlichkeit wahrgenommen und bewertet? Was lässt sich bei genauerem Hinsehen über Akteure vom „Team der Gerechten“ lernen?

Let’s go!

Die Offensive „youstiz.berlin – Team der Gerechten“ ist vertreten auf:

-

︎︎︎Wonder.link

-

︎︎︎Instagram (Schwerpunkt)

-

︎︎︎Facebook

-

︎︎︎YouTube

-

Das Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz, ist Inhaberin der Wortmarke

„youstiz“; die ︎︎︎Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt erfolgte am 25. August 2023, was hier positiv auffällt, da es eine auf Strategie angelegte, ernsthafte Kommunikation unterstreicht.

- Das Land Berlin hätte dann aber auch die Domain youstiz.berlin registrieren sollen, was unterblieben ist (vermutlich aus Kostengründen).

- Auf Facebook erreicht das

„Team der Gerechten“

aktuell ca. 672 Follower (eher geringe Resonanz); auf YouTube sind es 94 Abonnenten; die Kommentarfunktion unter den Videos ist gesperrt.

- Auf Instagram folgen dem Kanal

„youstiz.berlin“

derzeit ca. 3.964 Menschen, wobei es sich bei 10-20% der Followerschaft um der Justiz Zugehörige handeln dürfte.

-

Demgegenüber stehen 853 Beiträge, was bezogen auf die unter 4.000 Follower ein Missverhältnis zwischen Aktivität und Reichweite darstellt. Die Zahlen deuten darauf hin, dass die Inhalte innerhalb einer bestimmten “Bubble” zirkulieren, statt eine breitere Öffentlichkeit anzusprechen. Somit stellt sich die Frage, ob die Justiz überhaupt ein ernsthaftes Interesse daran hat, ein größeres Publikum zu erreichen, wonach es, gemessen an Zahlen und Gestaltung des Kanals, nicht aussieht.

Bildsprache, Tonalität und Themenwahl folgen einem aktivistischen Zeitgeist, der in bestimmten gesellschaftlichen Milieus stärker verfängt als in anderen.

-

Es fällt auf, dass der Großteil der Beiträge zwar durchgehend Likes erhält, jedoch kaum kommentiert wird – und wenn, dann überwiegend nur im einstelligen Bereich. In den vergangenen Tagen und Wochen veröffentlichte der Kanal mehrere Kurzvideos, unterlegt mit einem eigens produzierten ︎︎︎Song, die für deutlich mehr Resonanz sorgten. Dass sich die Justiz damit einen großen Gefallen getan hätte, kann allerdings nicht behauptet werden (s. noch unten).

-

Der kreative Ansatz, einen eigenen Song zu produzieren, ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Für die Konzeption, den Roll-out und die Stabilisierung der Kampagne hätte sich die Berliner Justiz eine erfahrene Recruiting- oder Kreativagentur an die Seite holen sollen, um zumindest eine Gestaltungs- und Kommunikationsrichtlinie zu gewährleisten. Der Instagram-Auftritt wirkt an vielen Stellen unkoordiniert. hippieartig, popkulturell überzeichnet, und läuft damit Gefahr, erhebliche Teile der Zielgruppe auszuschließen, insbesondere Menschen mit einem eher klassischen oder konservativen Werteverständnis. Der Onlineauftritt auf Instagram ist daher eher problematisch zu bewerten.

- Dass der Begriff „Fancy“ (modisch, schick, ausgefallen, raffiniert, schrill, steil, schräg, kühn, nobel, hochtrabend, kunstvoll, gepfeffert, hochgezüchtet) in einem Justizkontext überhaupt beigezogen werden konnte, zeigt, wie wenig über Sprache, Bedeutung und Wirkung nachgedacht wurde.

Das „Team der Gerechten” im Podcast

Beworben auf den Internetseiten der Bundesrechtsanwaltskammer:

„(R)ECHT INTERESSANT! ︎︎︎Kurz & knackig

Fancy Justiz nennt man YOUSTIZ! Das Team der Gerechten

Die Zukunft der Justiz: Social Media und Vielfalt.”

In der Onlineunterhaltung wird gesagt, die Aufzeichnung sei ein „Podcast für die Jura-Bubble“. Nach unserer Auffassung agiert man damit eher exkludierend als inkludierend. Die Sprache, hier von Rechtsanwältin Stephanie Beyrich, tut ihr Übriges:

„Ich hab bei […] schon ein kleines Shoutout für einen der coolsten Accounts rausgehauen, die mir in der Berliner Justiz-Bubble so einfallen.“

Talkgäste sind:

Sascha Frentzen — Social Media Manager des Instagram-Accounts „youstiz.berlin“

Richard Ernest Badih — Koordinator für mehr Vielfalt in der Berliner Justiz

Jamy Schumann — Berufspate für Justizberufe und Mitarbeiter der Justizakademie Berlin

Im Podcast wird gesagt (was ja gut klingt), dass es Ziel der Offensive sei, junge Menschen für Berufe in der Berliner Justiz zu begeistern und sie dafür zu interessieren. Es handele sich um eine klassische Recruitingaufgabe – was allerdings im Widerspruch zur tatsächlichen Umsetzung steht. Außerdem wolle man den Staub von den behördlichen Schultern klopfen und Nahbarkeit schaffen – nachvollziehbar und im Ansatz richtig.

An Sascha Frentzen ist dann die folgende Frage gerichtet: „Wie ist denn so das Feedback auf euern Account? Wie sind die Reaktionen?“

Frentzen antwortet: „Also ich würde sagen, dass die Reaktionen durchweg positiv sind; also wir versuchen auch so’n bisschen ‘ne Balance zu halten, einerseits zwischen unterhaltsamen Content, und aber irgendwie auch informativen Content, zum Beispiel für Mitarbeitende und Interne, also insofern würde ich erstmal denken, dass das Feedback durchgehend gut ist. Und natürlich kann man’s nicht jedem immer recht machen, das ist auch ganz klar, am Ende „Haters gonna hate“, davor bleiben wir natürlich auch nicht verschont.”

Die Antwort fällt, so unsere Einschätzung, bemerkenswert eindimensional und unreflektiert aus. Die Kampagnen-Verantwortlichen können kritische Stimmen nicht pauschal als „Hate“ abkanzeln. Eine Auseinandersetzung mit dem Feedback von außen ist offenbar nicht gewünscht. Vielmehr verstärkt die verkürzte und einseitige Antwort von Frentzen den ohnehin vorhandenen negativen Eindruck, den viele von der Justiz haben: den einer betonkopfartigen Struktur, die wenig bis gar keinen Bezug zur Realität der Menschen zeigt, die mit ihr zu tun haben.

Die Moderatorin reagiert: „‘n paar Eumel haste immer dabei“

Keine kritische Intervention, sondern unterkomplexes Abnicken und Zustimmen.

In diesem Post sehen wir Frentzen auf einer Treppe des Landgerichts Berlin II „herumturnen”, in einer Robe, die für gewöhnlich die Würde des Richteramtes repräsentiert und unterstreicht:

Richard Ernest Badih, der Koordinator für mehr Vielfalt in der Berliner Justiz, wirkt in der Runde zurückhaltend.

Mehr Aktivität zeigt Badih auf LinkedIn, wo er für Dritte nachvollziehbar Beiträge liked oder teilt (hier vier Beispiele). Diese sind zwar inhaltlich nicht zu beanstanden (freie Meinungsäußerung), lassen aber auch nicht die politische Zurückhaltung erkennen, die Außenstehende oder Beobachter von einer Person in seiner Position – oder generell von Schlüsselfiguren in der Justiz – erwarten würden.

Bei dem ersten Posting handelt es sich um ein KI-generiertes Bild, das Donald Trump in einer absurden Verkleidung zeigt. Das mag humorvoll gemeint sein, ist aber letztlich eine Fälschung. Im zweiten Fall wird die Annahme geteilt, wir stünden kurz vor 1939 – eine historische Gleichsetzung, die gänzlich inakzeptabel ist. In den weiteren Beiträgen wird der Haltung zugestimmt, man müsse die Plattform X verlassen, da sie angeblich zu einem rein rechtsextremen Raum geworden sei. Auch das ist nicht haltbar. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat keine (irgendwie nachvollziehbaren) Argumente, sondern verweist pauschal auf „rechtsextreme Inhalte“. Tatsächlich zeigt ein Blick auf die Plattform oder entsprechende Datensammlungen ein sehr viel breiteres Spektrum: politische Diskussionen, Tages- und Weltgeschehen, ästhetische und kreative Inhalte, die mit solchen Zuschreibungen nichts zu tun haben.

Jamy Schumann — Berufspate für Justizberufe und Mitarbeiter der Justizakademie Berlin

Im Podcast sieht sich Schumann u.a. mit dieser Frage konfrontiert:

„Jamy, was sagt denn der Berufspate, dass so viele Fehlvorstellungen über Berufe in der Justiz bestehen?”

Schumanns Antwort lautet:

„Also das, was ich auf den Messen halt immer wieder erlebe, ähm, wenn interessierte Menschen an den Stand kommen und fragen, ob man denn bei uns Jura studieren kann. Ja, das ist natürlich der Klassiker. Tatsache sind gerade die Justizfachwirtinnen und Rechtspfleger*innen mit am unbekanntesten. Die Wachtmeister kennen noch vergleichsweise viele, weil man die ja immer als erstes sieht, wenn man ins Gericht reinkommt. Die werden dann aber oft mit den Justizvollzugsbeamt*innen verwechselt […] Da herrscht noch sehr viel Unwissenheit in der breiten Bevölkerung, dass es diese Berufe überhaupt gibt. Es ist halt schwer, den Ottonormalbürger*innen zu erklären, was genau Rechtspfleger oder Justizfachwirt*innen machen. Es ist halt größtenteils Büroarbeit, ne, ähm, das muss man immer vornewegstellen, aber gerade bei den Justizfachwirt*innen beschreibe ich das ganz gerne so, dass die die Zahnräder […] sind, weil ohne die funktioniert halt nichts. Ohne die würde die Post nicht funktionieren. Die Richter*innen wüssten jetzt nicht so wirklich, was ist in der Akte zu tun, oder wo muss die Akte hin, ähm, bei den Rechtspfleger*innen ist es ja ähnlich […] und bei den Rechtspfleger*innen ist es dann eher die Schiene, dass es ja schon so ‘ne Art kleines Richteramt is. Der Beruf der Rechtspfleger*innen ist aus dem Beruf der Richter*innen entstanden seiner Zeit; da is halt einfach die Kernkompetenz, die man mitbringen muss, die Entscheidungsfähigkeit, weil, wir treffen ähnlich wie Richter*innen die Entscheidungen, die auch entsprechende Folgen dann haben.“

Hinweis: Stellen, an denen die Gendersterne gesetzt sind, wurden im Redefluss auch tatsächlich gegendert. Highlight: Ottonormalbürger*innen

Nichts daran wirkt inklusiv, sondern abgeschottet, aufdringlich, fast sektiererisch und letztlich ideologisch.

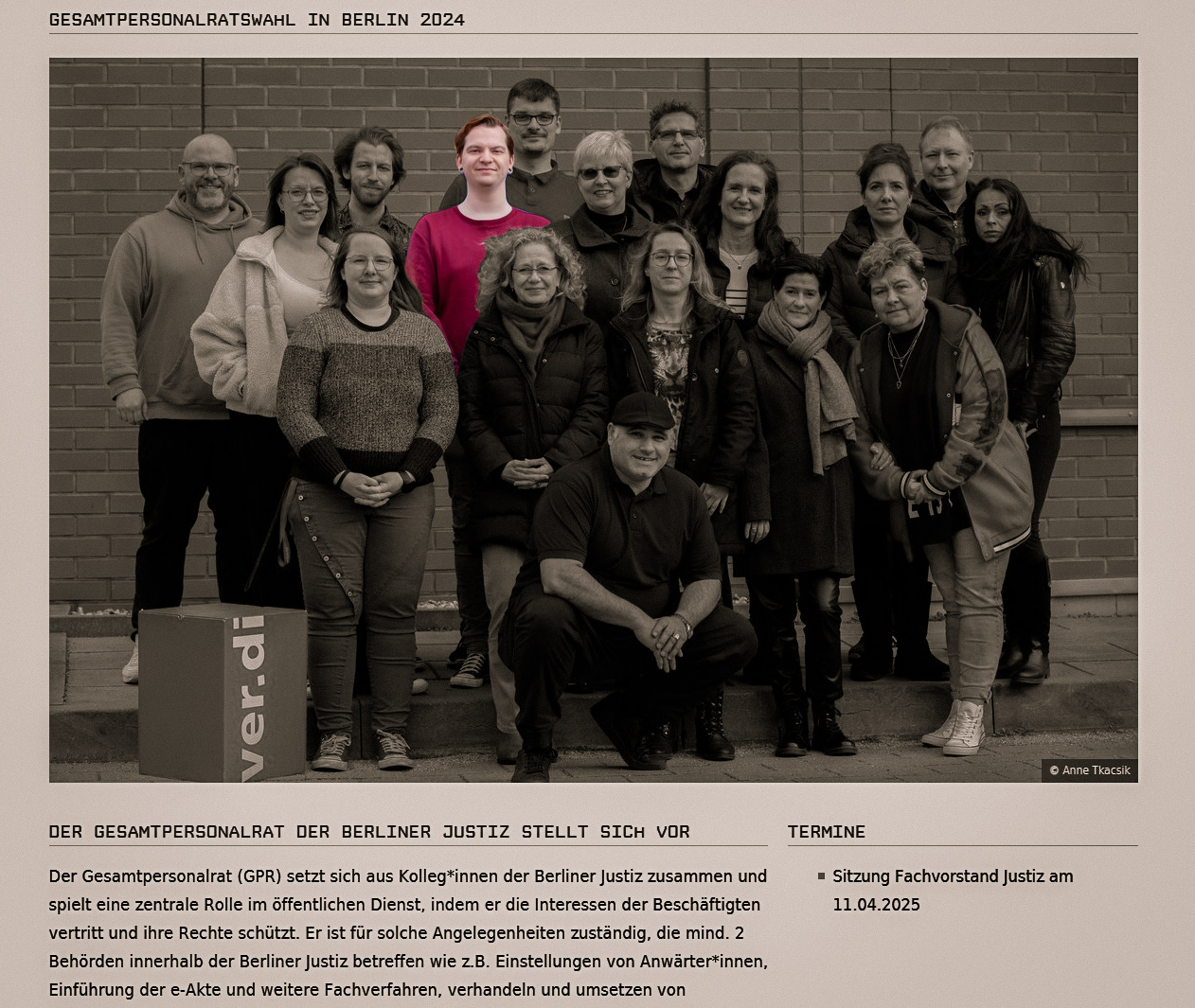

Wir haben diesen Redebeitrag von Schumann ausgewählt, weil er am eindringlichsten zeigt, was mit unserem Zeitgeist nicht stimmt. Sitzen Bewerber:innen einer Person wie ︎︎︎Jamy Schumann gegenüber, die offenbar auch über Einstellungen an der Justizakademie mitentscheidet, und wird das Gespräch auf diesem sprachlichen und geistigen Niveau geführt, entsteht ein schiefes Bild mit Gefälle. In vielen Fällen (die möglicherweise genau deswegen nicht zu einer Einstellung geführt haben) wird der Bewerber bzw. die Bewerberin Schumann (im nachfolgenden Bild rechts) geistig, intellektuell und sprachlich überlegen sein.

Eine gesonderte Recherche zu Jamy Schumann in den sozialen Netzwerken brachte folgende Ergebnisse (Auszüge) hervor:

1.) Auf seinem ︎︎︎X-Profil teilte Schumann Beiträge, die Bundeskanzler Friedrich Merz und seine Frau verächtlich machen; teilen bedeutet Zustimmung

2.) Schumann, wie er sich öffentlich für männliche Körper und Geschlechtsteile interessiert; der von ihm gewählte Username “bazonga” bedeutet sinngemäß abfällig “große Titten” und steht zudem für den Namen eines bekannten Onlineshops für Sexspielzeug & Co.

3.) Schumann auf seinem ︎︎︎BluSky-Profil

4.) Für Schumann stellt es eine Art statistische Binsenweisheit dar, dass sich Menschen, die ein Konzert besuchen wollen, kurz vorher Gliedmaßen brechen und dadurch gezwungen sind, ihre Karten zu verkaufen – zum Beispiel an Jamy Schumann:

5.) Auf seinem X-Profil geht Schumann der Annahme, dass jeder AfD-Wähler automatisch ein Nationalsozialist (Nazi) sei:

Angebliche Rassisten (auch nur als solche markiert) sollen erschossen auf dem Boden liegen:

Zu dem Mord an Charlie Kirk (10. September 2025) meint Schumann „wer Wind sät, wird Sturm ernten”

6.) In einer öffentlichen Unterhaltung, die ebenfalls auf X geführt wurde, deutet Schumann an, dass es legitim sei, sich durch bewusste Manipulation von Arbeitszeiten (Arbeitszeitenbetrug) oder andere Mittel zusätzliche Urlaubstage zu verschaffen.

Kritische Reaktionen auf die Instagram-Kurzvideos

Dieser und ähnliche Beiträge auf X und Reaktionen (Auszüge); der Originalbeitrag von Julian Reichelt erreichte ca. 220.000 Menschen auf X:

„Sie wollen so gerne sympathisch rüberkommen. Aber das wird einfach nichts, wenn man unsympathisch und unbeliebt ist. Das erhöht nur die Verachtung und den Hass.”

„Der moderne Autoritarismus marschiert nicht im Gleichschritt, er tanzt, nicht unterm Stahlhelm, sondern mit Kritzeltattoos am Unterarm und zu Infantilmusik. Kein Justizbeamter mit demokratischem Gespür würde grinsend Reels tanzen, wissend, dass täglich beim Steuerzahler Türen wegen Memes aufgebrochen werden.”

„Sind das AfD-Ballons?”

„Das ist unglaublich, die Infantilisierung der Justiz, die, wenn man sie benennt, totalitäre Züge bekommt!”

„Abstoßend!”

„Das erklärt dann auch die wahnsinnigen Entscheidungen, die wir aus der Berliner Justiz regelmäßig auf den Schreibtisch bekommen.”

„Ein Staat, der seine Justiz mit Tanzvideos bewirbt, hat den Ernst längst verloren. Während draußen Kriminalität, Korruption und Kontrollverlust toben, feiert man sich drinnen selbst. Willkommen im Land der Lachnummern.”

„Einst hat sich ein Rechtsanwalt mal Ärger eingehandelt, weil er seine Schriftsätze an das „Amtsgericht Biergarten“ und an das „Kummergericht“ zu adressieren pflegte.”

Beispielhafte Reaktionen direkt auf Instagram (viele Kommentare wurden ausgeblendet und Benimmregeln hervorgehoben):

„Arbeite nicht bei euch, schicke aber lieber trotzdem mal eine Kündigung raus.”

„Ich bin selbst Vollzugsbeamter und frage mich gerade, wie man unseren gesamten Justizapparat bei solchen Videos ernstnehmen soll?! Schade eigentlich, es hätte so schön sein können.”

„Die Ernsthaftigkeit der deutschen Justiz in einem Video zusammengefasst.”

„Das hören die Clanmitglieder in ihrem Porsche.”

„Fremdschämen auf ein neues Level gebracht.”

„Als RA-Fachangestellte hab’ ich plötzlich Bedürfnisse Schmerzensgeld einzufordern…also…Fiebertraum.”

Wie einfach Social Media manchmal sein kann, zeigt ein Beispiel der Berliner Polizei. Dort sieht das Instagram-Profil a) nicht aus wie eine geplatzte Haribo-Tüte, und b) zeigt ein einzelner Post, der über 15.000 Likes generierte, dass die Menschen das Authentische, Lebenswirkliche bewegt. In diesem Fall war es die Rettung eines jungen (misshandelten) Huskys durch Einsatzkräfte.

Schlusswort

Unser Fazit lautet: Die Idee selbst ist grundsätzlich zu begrüßen, nämlich online Recruiting zu betreiben, um neue Menschen, darunter auch junge, für den Justizdienst zu gewinnen. Die Umsetzung im konkreten Fall ist jedoch aus den genannten Gründen überwiegend abzulehnen. Ergänzend sei auf eine Äußerung der Präsidentin des Bundesgerichtshofs verwiesen, die sich damit zwar auf die Obergerichte bezog, die aber ebenso auf die gesamte Social-Media-Präsenz der Justiz in Deutschland übertragbar ist: Wir dürfen nicht peinlich sein.

Berlin, am 15.11.2025 © Buckminster NEUE ZEIT

Tel.: 0302888360

Mail: Office@Buckminster.de

Hauptseite ︎︎︎

Mail: Office@Buckminster.de

Hauptseite ︎︎︎