Johann Schwenn

Porträt

Johann Schwenn

Porträt

Johann Schwenn

Porträt

Johann Schwenn

Porträt

Johann Schwenn

Porträt

Johann Schwenn

Porträt

![]()

„Ein Verteidiger muss das Gericht von der Verurteilungsprognose runterbringen. Das schaffen Sie nicht mit Freundlichkeit.“

„Ein Verteidiger muss das Gericht von der Verurteilungsprognose runterbringen. Das schaffen Sie nicht mit Freundlichkeit.“

Johann Schwenn wurde am 05.10.1977 als Rechtsanwalt zugelassen. Er gilt aus Ausnahmeverteidiger auf dem Gebiet des Strafrechts.

Biografisches

In der von Leon Kruse und Yves Georg (Rechtsanwälte in Kooperation mit Schwenn) sowie der Journalistin und Autorin Sabine Rückert herausgegebenen, am 7. Mai 2024 unter dem Titel Verteidigung erschienenen Festschrift für Johann Schwenn heißt es:

Am 3. April 1947 kam Johann Schwenn in Hamburg-Blankenese als Sohn einer Richterin und eines Privatdozenten und späteren Zivilrechts-Professors zur Welt. Er wuchs auf in Blankenese und in Rantum auf Sylt. Auf der Nordseeinsel ging er auch in die einklassige Dorfschule, bevor er auf dem Christianeum in Hamburg-Othmarschen das Abitur ablegte. Nach einem StudienTrimester in Lyon, dem Wehrdienst und einer Banklehre bei der Privatbank Münchmeyer & Co. begann er sein Studium der Rechtswissenschaften in Tübingen und Hamburg. Studienbegleitend arbeitete er zunächst im Landesgefängnis zu Rottenburg und später als Pflegehelfer im forensischen Haus 18 der psychiatrischen Klinik Ochsenzoll in Hamburg-Langenhorn. Nach dem Studienabschluss 1970 und einer kurzen Tätigkeit als „Treppenterrier“ im Anwaltsbureau von Max Reinhard Winter begann er 1974 das Referendariat zunächst mit dem Berufswunsch Gefängnisdirektor und einem entsprechend erkennbaren Schwerpunkt auf der Praxis des Strafvollzugs.

Ein Gefangenenaufstand in der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel trug den neuen Geist auch in die Medien, deren Macht und Wille, bei Politikern das Sanktionierungsbedürfnis anzuheizen, noch deutlich geringer ausgeprägt war als dieser Tage. Vor solchem Hintergrund absolvierte Johann Schwenn sowohl die Verwaltungs- als auch die Wahlstation seines Referendariats in der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel und wurde dort vom Anstaltsleiter mit den Aufgaben eines erkrankten Abteilungsleiters betraut.

Allein die Wahl der Anwaltsstation war noch offen. Ableisten wollte Johann Schwenn sie bei Hajo Wandschneider, dem seinerzeit prominentesten Verteidiger Hamburgs. Von dem war allerdings bekannt, dass er keine Referendare aufnehme. Der Zufall wollte es aber, dass ein Untersuchungsgefangener, der Wandschneiders Mandant war, ausnahmsweise in der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel inhaftiert wurde, weil er in der Untersuchungshaftanstalt am Holstenglacis eine Geiselnahme begangen hatte. Als Wandschneider nun seinen Klienten in der Haft besuchen wollte, musste er feststellen, dass alle Sprechzellen belegt waren. Entsprechend ratlos muss er dreingeblickt haben, als der junge Schwenn ihm auf dem Weg zur Vollzugsgeschäftsstelle begegnete.

Auf dessen Frage, ob er helfen könne, trug Wandschneider ihm sein Anliegen vor, woraufhin Schwenn ihm kurzerhand sein eigenes Dienstzimmer als Besprechungsraum überließ. Beim späteren „Durchschließen“ aus dem Zellenhaus zurück in den Verwaltungsbereich fragte er Wandschneider, Unbedarftheit suggerierend, ob er auch Referendare nehme, woraufhin dieser ihm – was blieb ihm übrig? – notgedrungen zusagte, eine Ausnahme machen zu wollen.

Die so eingefädelte Anwaltsstation Johann Schwenns sollte dann alles verändern: Sein frisch (wieder-)verheirateter und von der Reiselust gepackter Lehrer überließ ihm nach einer erfolgreichen ersten Hauptverhandlung wegen eines Verstoßes gegen die Hackfleischverordnung schon als Referendar mehr und mehr seiner bedeutenden Fälle. Als zusätzliches Glück erwies sich außerdem, dass Wandschneider kein Fan der Revision war und deshalb seine Revisionsmandate von vornherein allesamt Johann Schwenn „überhalf “. Der eröffnete nach rund zweieinhalbjähriger Angestelltentätigkeit in Wandschneiders Kanzlei am 1. Januar 1980 sein eigenes Bureau in der Eulenstraße und legte so den Grundstein für seine bis heute, inzwischen gemeinsam mit den beiden Herausgebern Kruse und Georg geführte Kanzlei in der Hamburger Speicherstadt.

So sehr Schwenn Wandschneider – den „Zauberer“, wie er ihn seinen beiden Söhnen vorstellte – verehrte und bis heute verehrt, so sehr unterscheidet sich sein Verteidigungsstil von dem seines Lehrers: Hier der vereinnahmende Charme und das gewinnende Wort, dort der messerscharfe Einsatz des Prozessrechts, das Wort keine gereichte Hand, sondern mal Florett, mal Degen, mal Säbel und mal Machete – immer aber Waffe. Die Medien schreiben, in der Hauptverhandlung sei er „brillant, spitzzüngig und arrogant“ (Spiegel), setze vor Gericht seine „rhetorische Überlegenheit ein, filetiert mit schneidender Stimme Zeugenaussagen und nutzt die Schwächen der Gegner als Steilvorlage für seinen mitunter ätzenden Spott“ (Hamburger Abendblatt).

Wer dergleichen liest, muss glauben, auch für Schwenn selbst gelte, was er im Nachruf auf seinen Lehrer in der Zeit schrieb:

„Wandschneiders Stärke war die Verteidigung des Angeklagten im Gerichtssaal“, also im Angesicht der Prozessbeteiligten. Wer aber so über Johann Schwenn denkt, sollte seine Schriftsätze lesen, angesichts derer man sich die Geltung des Öffentlichkeitsprinzips auch im Ermittlungs-, im Revisions- und im Wiederaufnahmeverfahren nur wünschen kann. Ob ihn zu hören oder ihn zu lesen das größere Vergnügen bereitet, muss nicht abwägen, wer regelmäßig beides darf, und erst recht nicht, wer mit ihm in Sozietät „lebt“.

Hinweis der Redaktion: ︎︎︎Lesempfehlung zu H. Wandschneider, Artikel in der Welt vom 18. April 2017

Egal, ob Schwenn sich in Hamburg oder in seinem Haus in Wustrow aufhält, je nachdem wo ihn das Wasser und die Stille fordernde Arbeit an der nächsten Verfahrensrüge oder dem übernächsten Wiederaufnahmeantrag gerade hinziehen: Dass einmal ein Tag vergeht, an dem er nicht mit seinen Sozien telefoniert, bleibt eine seltene Ausnahme.

Mit Selbstverständlichkeit behandelt er seine beiden jungen Partner in der gemeinsamen, bisweilen geradezu familienunternehmerhaft geführten Sozietät als in jeder Hinsicht ebenbürtige Mitträger seines Renommees. Schon als Angestellte hatte für sie gegolten: Schriftsätze unterschreibt, wer sie geschrieben hat, nicht, wer den größeren Namen hat. Als Sozien beansprucht er ihnen gegenüber weder ein Erstzugriffsrecht auf besonders spannende oder prestigeträchtige Fälle noch irgendeine Art der Führungsrolle in gemeinsamen Mandaten oder eine deutlichere Sichtbarkeit nach außen – im Gegenteil. So eitel, arrogant und gar überheblich sein öffentliches Image und sein Auftritt vor Gericht auf Medienvertreter wirken mögen – dass es je auch nur einen Anflug solcher Charaktereigenschaften im persönlichen Umgang gegeben hätte, wird kein Praktikant, Referendar, Angestellter oder Partner über Johann Schwenn berichten können.

Festschrift für Johann Schwenn, Nomos, 1. Auflage 2024, 498 Seiten (159,00 €)

Die Eltern

Die Mutter ( † ) von Johann Schwenn ist die ehemalige Blankeneser Richterin Ingrid Schwenn.

Diese hielt am 12. Mai 1975 am Hamburger Traditions-Gymnasium Christianeum in ihrer Funktion als Amtsgerichtsrätin einen berufskundlichen Vortrag über “Das Studium der Rechtswissenschaft” (Vgl. ︎︎︎Jahresbericht Christianeum aus dem Jahr 1975, S. 47/48).

Ingrid und Johann Schwenn sind zudem namentlich in dem Buch von Bettina Röhl „Die RAF hat euch lieb“ des Heyne-Verlags erwähnt:

„Am 2. November 1970 sprach das Blankeneser Amtsgericht unserem Vater endgültig das alleinige Sorgerecht zu. Frau Schwenn, die diese Entscheidung getroffen hatte, schaute noch vor Weihnachten immer mal bei uns vorbei, wurde prompt von Klaus Röhl zu unserer Patentante ernannt und nahm das sehr ernst. Sie schenkte uns zu Weihnachten Bücher mit Sagen des Klassischen Altertums, ein Buch über Mozart und edle Kaschmirpullover, lässig und einfach nur todschick. Ich glaube, sie animierte ihren Sohn, Johann Schwenn, heute einer der bekanntesten Strafverteidiger Deutschlands, ab und zu mal nachzuschauen, wie es uns denn ginge. Jedenfalls kam der Jurastudent mit seiner roten Ente öfter vorbei, er wohnte in der Caprivistraße um die Ecke. Er wurde eine Art Hausfreund, trank gelegentlich mit Klaus Röhl ein Bier und ging mit uns Kindern zum Reiten. Schwenn, von Klaus Röhl »Schwenni« genannt, erinnerte sich kürzlich mit Begeisterung an diese Zeit: »Klaus Rainer Röhl war ein charismatischer Alleinunterhalter. Es war unglaublich, wie gut er mit Kindern umgehen konnte und wie das ganze System bei euch mit Emmi, der Oma usw. funktionierte. Wir haben viele fröhliche Abende zusammen in Blankenese in eurem Haus verbracht. Das Beste waren die Kindergeburtstage, bei denen manchmal neben Rühmkorfs auch ich assistieren durfte, wenn Klaus Röhl eine Schar von 20 Kindern animierte und unterhielt. Ich erinnere, wie euer Vater mit euch in dem neuen Mercedes in der Caprivistraße vorbeikam. Wir fuhren gemeinsam nach Travemünde, und ihr seid auf der Promenade Rollschuh gelaufen. Alles damit ihr die Falschmeldung der Bild-Zeitung, Meinhof tot, nicht zufällig seht. Es war natürlich die einzig richtige Entscheidung des Amtsgerichts Blankenese. Alles andere hätte sich nicht mit dem Kindeswohl vertragen.« Ab und zu haben wir Johann Schwenn auch in seiner Erdgeschossbude besucht, halsbrecherisch auf Rollschuhen die Ferdinands Höh hinab. Auch auf Sylt, wo die Schwenns ein Haus hatten, haben wir ihn oder seine Mutter gern besucht. Nach dem verlorenen Sorgerechtsstreit leckten die Anwälte meiner Mutter ihre Wunden.“

Bei dem Vater von Johann Schwenn dürfte es sich um den am 19. Februar 1912 in Ratekau (bei Lübeck) geborenen und am 13. März 1995 in Berlin verstorbenen Prof. Dr. jur. Hermann Friedrich Arnold Schwenn handeln.

Kurzbiografie

-

Studium: Grenoble, München, Berlin, Rostock

-

Promotion: 1936, Universität Rostock – Thema „Wandelung und Minderung als Gestaltungsrechte“

- Juristische Staatsprüfung: 1938 in Berlin

Akademische Laufbahn

-

1949–1951: Privatdozent an der Universität Hamburg

-

1951–1977: Ordinarius an der Technischen Universität Berlin

- zugleich Direktor des Instituts für Wirtschaftswissenschaften

Lehrtätigkeit (TU Berlin)

-

Bürgerliches Recht

-

Arbeitsrecht

- Zivilprozessrecht

Wissenschaftliche Schwerpunkte

-

Bürgerliches Recht

-

Internationales Recht

- Rechtsvergleichung

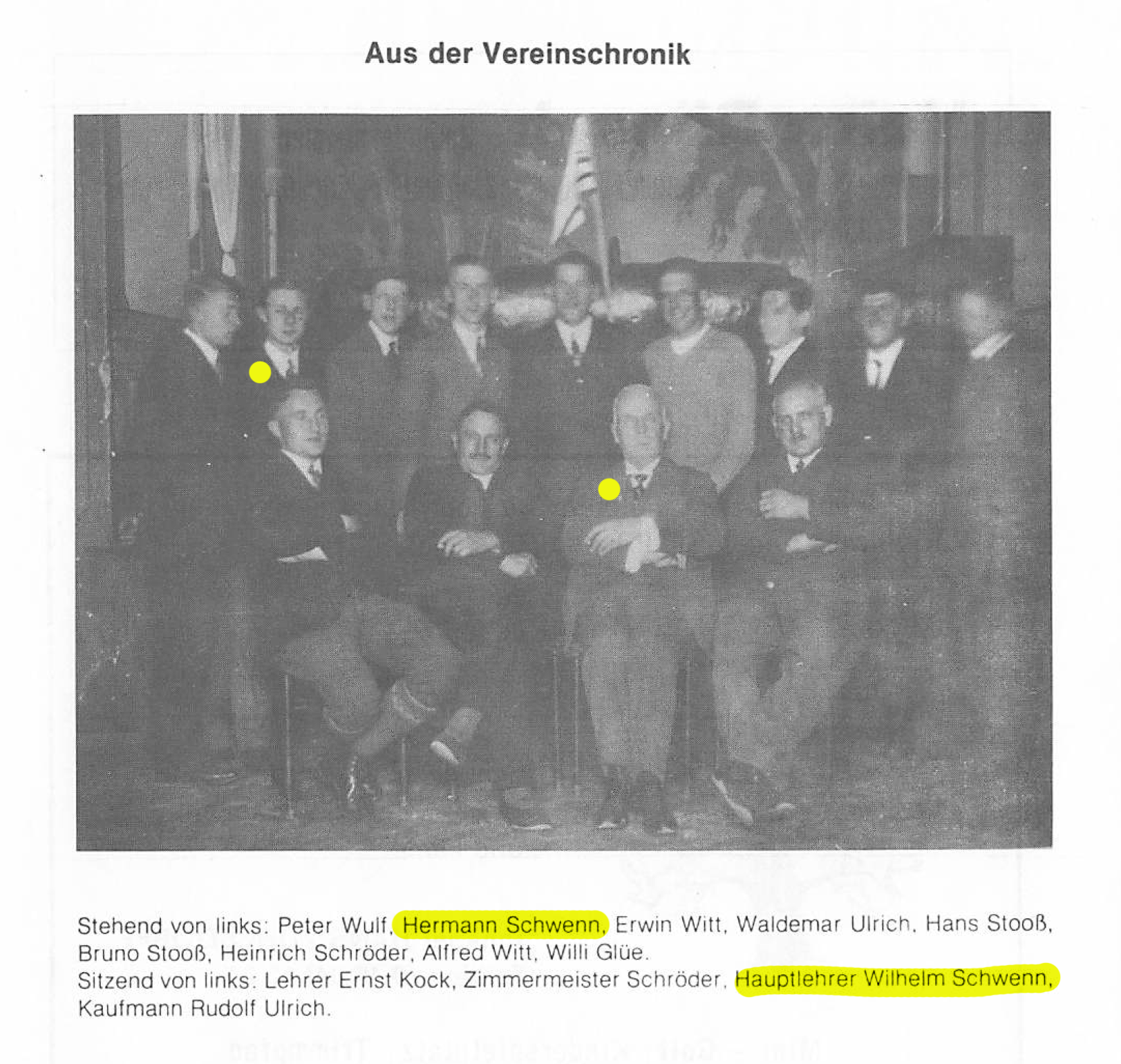

Unsere Recherche verweist auf die Vereinschronik des TSV Ratekau aus dem Jahr 1980, in der ein Gruppenfoto der ersten Ratekauer Sportler von 1929 abgedruckt ist. Auf diesem Bild dürfte die zweite Person von links, stehend, Johann Schwenns Vater Hermann Schwenn im Alter von 17 Jahren zeigen. In der Reihe vorne befindet sich der Lehrer Wilhelm Schwenn; ob dieser mit Hermann Schwenn in einer Beziehung stand, war nicht Teil der Recherche und bleibt daher eine bloße Auffälligkeit.

Bedeutende Mandate

Die Festschrift für Schwenn hält fest: Würde man Johann Schwenn nach seinen prägendsten Fällen fragen, würde er sicher die Vertretung des Verlags Gruner + Jahr im Zusammenhang mit dem Skandal um die Hitler-Tagebücher nennen; die Verteidigung des Leiters des Auslandsnachrichtendienstes im Ministerium für Staatssicherheit der DDR, Markus Wolf, gegen den Vorwurf des Landesverrats; die Verteidigung des Meteorologen Jörg Kachelmann gegen den Vorwurf der Vergewaltigung; und die sukzessive Verteidigung von Karl Kielhorn und Gerhard Bögelein gegen den Vorwurf des gemeinschaftlichen Mordes an einem NSWehrmachtsrichter in einem sowjetischen Kriegsgefangenenlager 45 Jahre zuvor; ferner jedes seiner gewonnen Wiederaufnahmeverfahren, darunter die Fälle Adolf S. und Bernhard M., Witte, Becker und Gill, und – nicht zuletzt – die jüngst gemeinsam mit den Herausgebern erfolgreich geführte Verfassungsbeschwerde gegen die Neuregelung der Wiederaufnahme zuungunsten des rechtskräftig Freigesprochenen in § 362 Nr. 5 StPO durch das „Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit“.

Es ist diese Bandbreite an Mandaten, die Johann Schwenn mit nur wenigen anderen deutschen Verteidigern teilt.

Eingebettet sind sie in den jeweiligen zeitlichen Kontext, teils historisch-politischer Natur, teils von exponierter gesellschaftlicher Bedeutung, oftmals von hohem medialen Interesse, häufig mit neuen und komplexen Rechtsfragen einhergehend und nicht selten an der Seite von Opfern justizieller Willkür, die zuvor alle Hoffnung hatten fahren lassen. Und so spiegelt sich auch Rechtsgeschichte im Tagesgeschäft dieses Ausnahmeverteidigers: Neben seiner durchweg betriebenen Verteidigung im Revisionsverfahren waren die 1970er und 1980er geprägt von Rauschgift-Mandaten, die sich schwerpunktmäßig um die Bedeutung und Enttarnung von V-Leuten drehten. In den 1990ern dagegen dominierten Mandate, in denen von der Deutschen Einheit aufgeworfene Rechtsfragen zu den Tatbeständen des Landesverrats und der geheimdienstlichen Agententätigkeit auf Ost- wie auf Westseite und der Rechtsbeugung durch DDR-Richter und -Staatsanwälte virulent wurden. In den 2000ern nahm dann sein Wiederaufnahmedezernat mit Justizirrtümern in Missbrauchsverfahren deutlich Fahrt auf, was zu seinem bis heute das Kanzleigeschäft prägenden sexualstrafrechtlichen Schwerpunkt geführt hat. (Festschrift, Mai 2024)

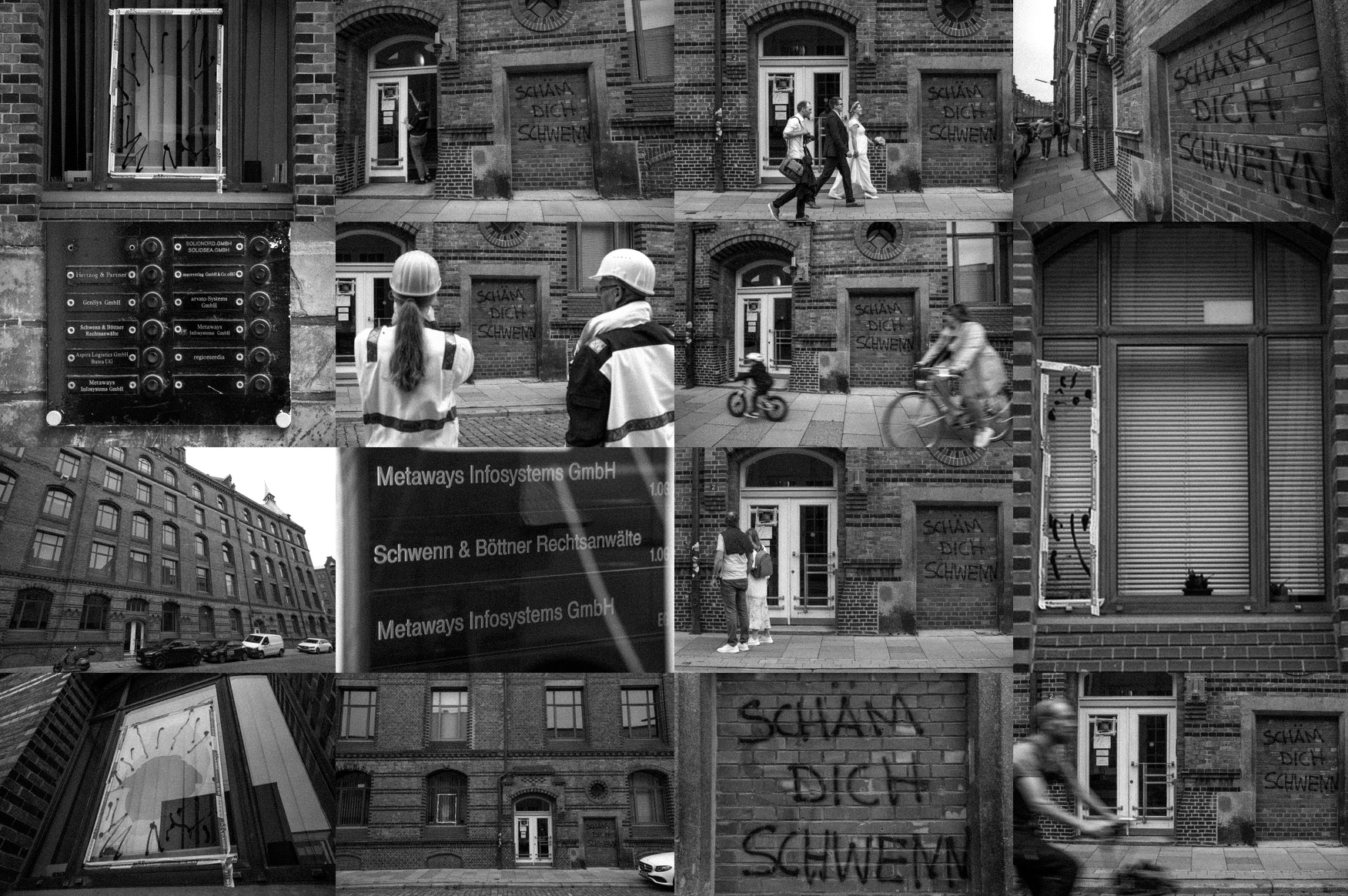

Christian Brückner (2020)

Johann Schwenn vertrat kurzzeitig zusammen mit Friedrich Fülscher (dieser durchweg) den Verdächtigen Christian Brückner. Als das Mandat im Juni 2020 bekannt wurde, erlitt Schwenns Büro in Pickhuben 2 in Hamburg Ziel einen Angriff, bei dem es zu Vandalismus kam: Scheiben wurden eingeschlagen, und an den Wänden hinterließen die Täter Schmierereien gegen Schwenn. Der Vorfall belegt ein verbreitetes Missverständnis: Die Angreifer setzten die Tätigkeit des Strafverteidigers mit den möglichen Taten seines Mandanten gleich. Dabei wird übersehen, dass die Aufgabe eines Verteidigers darin besteht, für einen fairen Prozess einzutreten, ohne sich mit den Vorwürfen oder Handlungen des Angeklagten gemein zu machen. Das Foto (und noch weitere von dem Vorfall) hat der aus England stammende Fotograf Jeff Gilbert aufgenommen.

Durchgeknallter Staatsanwalt

Johann Schwenn erwirkte zusammen mit dem Berliner Rechtsanwalt Nicolas Becker im Auftrag eines Journalisten einen Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht (Vgl. - 1 BvR 2272/04 -, ︎︎︎Beschluss vom 12. Mai 2009). Die Bezeichnung eines Generalstaatsanwalts als durchgeknallter Staatsanwalt ist im geäußerten Kontext zulässig.

„[…] Der wirkliche Skandal ist eine führungslose Staatsanwaltschaft in Deutschland, die bei diesen Ermittlungen ganz offenkundig ‚Die Welt’, ‚Bild’ und ‚Focus’ vorinformiert hat, privilegiert hat, wenn Sie so wollen, über einen Verdacht, den zu beweisen sie sich gerade erst bemüht. Dieses ist dann nicht das normale Vorgehen von Staatsanwälten in zivilisierten und in Rechtsstaaten, in zivilisierten Ländern und in Rechtsstaaten. Das ist der erste Punkt. Der andere Punkt ist: Aus diesen Äußerungen jetzt entnehme ich ja offenkundig immer schon feststehende Sachverhalte, d.h. Herr F. hat seine eigene Position desavouiert durch sein moralisches, sittliches Verhalten. Nichts ist bewiesen. Der Mann hat das Recht eines offenkundig vom Staatsanwalt Verfolgten, so möchte ich das einmal bezeichnen, zu schweigen und seinen eigenen Anwalt reden zu lassen. Und ich bin ganz sicher, dass dieser staatsanwaltliche, man muss wirklich sagen: Skandal eines ganz offenkundig, ich sag`s ganz offen, durchgeknallten Staatsanwaltes, der hier in B. einen außerordentlich schlechten Ruf hat, der vor einem Jahr vom Dienst suspendiert worden ist, der zum ersten Mal überhaupt wieder tätig wird. Dieser Skandal wird zweifellos dazu führen, dass sich die hiesige Justizbehörde und die ihr zugeordnete Staatsanwaltschaft fragen muss, ob man auf diese Art und Weise gegen Privatpersonen vorgehen kann.“

BVerfG:

Mit angegriffenem Urteil vom 28. Januar 2004 - 263a Cs 1097/03 - verurteilte das Amtsgericht Tiergarten den Beschwerdeführer wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 300,00 €. Die hiergegen gerichtete Revision verwarf das Kammergericht auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft mit angegriffenem Beschluss vom 3. September 2004 - (4) 1 Ss 226/04 (86/04) - ohne weitere Begründung. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Entscheidungen des Amtsgerichts sowie des Kammergerichts und rügt eine Verletzung seines Grundrechts aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG.

Die Verfassungsbeschwerde wird gemäß § 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG zur Entscheidung angenommen, weil dies zur Durchsetzung der Grundrechte des Beschwerdeführers angezeigt ist. Sie ist zulässig und offensichtlich begründet. Die angegriffenen Entscheidungen verletzen den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG.

Die inkriminierte Äußerung des Beschwerdeführers fällt in den Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG. Das Grundrecht der Meinungsfreiheit gibt jedem das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Meinungen sind durch die subjektive Einstellung des sich Äußernden gekennzeichnet. Sie enthalten sein Urteil über Sachverhalte, Ideen oder auch Personen (vgl. BVerfGE 33, 1 <14>; 93, 266 <289>). Für sie ist das Element der Stellungnahme und des Dafürhaltens kennzeichnend (vgl. BVerfGE 7, 198 <210>; 61, 1 <8>; 85, 1 <14>; 90, 241 <247>). Die inkriminierte Äußerung stellt, ungeachtet ihres möglichen ehrverletzenden Gehalts, ein solches Werturteil dar. Dass eine Aussage polemisch oder verletzend formuliert ist, entzieht sie nicht schon dem Schutzbereich des Grundrechts aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG (vgl. BVerfGE 54, 129 <138 f.>; 61, 1 <7 f.>; 93, 266 <289>; BVerfGK 8, 89 <96>).

Zwar ist der Begriff „durchgeknallt“ von einer gewissen Schärfe und auch von einer Personalisierung gekennzeichnet und hat unabhängig von seiner Deutung ehrverletzenden Charakter. Eine Meinungsäußerung wird aber nicht schon wegen ihrer herabsetzenden Wirkung für Dritte zur Schmähung. Hinzukommen muss vielmehr, dass die persönliche Kränkung das sachliche Anliegen völlig in den Hintergrund drängt. Die Beurteilung dieser Frage erfordert regelmäßig, den Anlass und den Kontext der Äußerung zu beachten (vgl. BVerfGE 93, 266 <303>; BVerfG, NJW 2005, S. 3274 f.). Eine isolierte Betrachtung eines einzelnen Begriffs kann allenfalls ausnahmsweise dann die Annahme einer der Abwägung entzogenen Schmähung tragen, wenn dessen diffamierender Gehalt so erheblich ist, dass der Ausdruck in jedem denkbaren Sachzusammenhang als bloße Herabsetzung des Betroffenen erscheint und daher unabhängig von seinem konkreten Kontext stets als persönlich diffamierende Schmähung aufgefasst werden muss, wie dies möglicherweise bei Verwendung besonders schwerwiegender Schimpfwörter - etwa aus der Fäkalsprache - der Fall sein kann (vgl. BVerfG, NJW 2009, S. 749 <750>).

Verteidigung von Jörg Kachelmann

„Mit dem Freispruch muss man zufrieden sein. Was wir dann hinterher gehört haben, war von einer Erbärmlichkeit, die ihresgleichen sucht in einem Gerichtssaal.“

Als sich Johann Schwenn auf Drängen von Jörg Kachelmann Ende 2010 in den Prozess einschaltete, änderten sich die Dynamik und der Ton des gesamten Verfahrens. Schwenn scheute nämlich nicht davor zurück, die Richter Seidler, Bock und Bültmann sowie die Anklage scharf anzugreifen.

In einem seiner denkwürdigen Auftritte sagte er über die Vorgehensweise des Gerichts:

„Mit einer Verteidigerbeschimpfung zu beginnen und anschließend das Beweisergebnis selektiv darzustellen, unter geflissentlicher Aussparung all der Beweise, die die Nebenklägerin der Lüge überführen – das zeigt schon, dass die Kammer den Angeklagten zu gerne verurteilt hätte, dass sie nur gesehen hat, dass sie mit einem solchen Urteil beim Bundesgerichtshof nicht durchkäme. Und dann kam es zum Schulterschluss mit der Staatsanwaltschaft, bei der sich ja der Vorsitzende ausdrücklich für diese miserablen Ausführungen noch bedankt hat. Übrigens auch bei der Kollegin Combé. Bei mir war dann kein Dank mehr übrig.“

An anderer Stelle:

„Die Staatsanwaltschaft Mannheim ist ein Totalausfall.“

Über die Polizei Schwetzingen und die Staatsanwaltschaft Mannheim sagte Schwenn, „– dass diese von Unsachlichkeit, Einseitigkeit und Verbohrtheit geprägt seien.“

In einem Interview hat Johann Schwenn einen vom Gericht bestellten Sachverständigen als Scharlatan bezeichnet, Medienvertreter als Pack und die Staatsanwaltschaft Mannheim als verdächtiger als der Angeklagte selbst. Auf die Frage des Interviewpartners, ob der Zweck die Mittel heilige, antwortete Schwenn:

„Nein, natürlich heiligt der Zweck nicht die Mittel. Aber die Mittel müssen dem Anlass angemessen sein. Und das waren sie in all diesen Fällen.“

Nach dem Freispruch Kachelmanns sagte Schwenn „– dass befangene Gerichte, wenn sie nicht verurteilen können, in der Urteilsbegründung nachtreten, und dass sie das deshalb können, weil die Urteilsgründe weder der Revision unterliegen noch mit der Verfassungsbeschwerde angreifbar sind.“

Akteure im Kachelmann-Prozess

- Jörg Kachelmann – Angeklagter, Schweizer Wettermoderator und Unternehmer. Er bestritt die Vorwürfe, schwieg aber im Gerichtssaal; außerhalb zeigte er sich locker und kommunikativ.

-

Claudia Simone Dinkel – Ex-Geliebte von Jörg Kachelmann, die ihn fälschlich der Vergewaltigung bezichtigte (zugleich Nebenklägerin). In der Presse oft anonymisiert als „Sabine W.“, „Simone W.“ oder „Silvia May“.

-

Michael Seidling – Vorsitzender Richter der 5. Großen Strafkammer des Landgerichts Mannheim. Galt als erfahren, wirkte aber im Prozess befangen und keinesfalls souverän.

-

Daniela Bültmann – Richterin und Berichterstatterin; sie schrieb den Urteilsentwurf und befragte Zeugen besonders detailliert. Schwenn warf ihr Einseitigkeit und Belastungstendenzen vor.

-

Joachim Bock – Beisitzender Richter; oft vermittelnd zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung.

-

Johann Schwenn – Wahlverteidiger (auf Empfehlung durch Ralf Witte, selbst Mandant von Schwenn in einem Fall von Rechtsbeugung) stieß Ende November 2010 dazu und prägte das Verfahren. Schrillte sofort Alarm über Justiz und Medien, nannte den Gutachter „Scharlatan“ und die Staatsanwälte „verdächtiger als Kachelmann“.

Es war Ralf Witte, ein ehemaliger Mandant Schwenns, der selbst Jahre unschuldig im Gefängnis verbracht hatte, der Kachelmann auf den Hamburger Strafverteidiger Johann Schwenn aufmerksam machte. Witte war der Mann, dem eine vaginale Vergewaltigung einer jungen Frau (Kindermädchen der Wittes) mit einer PET-Flasche vorgeworfen wurde – ein Vorwurf, der sich im von Johann Schwenn erwirkten Wiederaufnahmeverfahren als vollständig erlogen herausstellte. Die Staatsanwaltschaft hatte Beweise zurückgehalten/vertuscht, u.a. wohl die Tatsache, dass das angebliche Opfer noch Jungfrau war und dass es einen Kinderfängerring halluziniert hatte, den es nachweislich nicht gab.

-

Andrea Y. Combé – Pflichtverteidigerin, seit Prozessbeginn dabei. Sie trat im Vergleich zurückhaltender auf, hielt aber ihr eigenes Plädoyer.

-

Reinhard Birkenstock (†) – Zunächst Wahlverteidiger, später nicht mehr Teil des Teams. Verkannte, dass das Gericht auf Verurteilungskurs ging.

-

Lars-Torben Oltrogge – Junger Staatsanwalt, führte die Verhandlungsführung auf Seiten der Anklage, bekannt für Hartnäckigkeit.

-

Oskar Gattner – Oberstaatsanwalt, Vorgesetzter Oltrogges. Ruhig, aber im Verlauf vom Schlagabtausch mit Schwenn sichtlich gereizt.

-

Andreas Grossmann – Sprecher der Staatsanwaltschaft Mannheim. Nach eigener Aussage hatte die Behörde keinen Anlass, an der Glaubwürdigkeit der Nebenklägerin Dinkel zu zweifeln.

- Thomas Franz – Nebenklagevertreter von Claudia Dinkel. Zurückhaltend, meist ohne eigene Fragen, konzentrierte sich auf den Schutz der Intimsphäre seiner Mandantin.

Ohne Schwenn, darin sind sich viele Beobachter und auch wir einig, wäre Jörg Kachelmann zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden – auf der Grundlage von null bzw. nichts, wie Schwenn und Combé zutreffend erklärten. Reinhard Birkenstock (Foto, links) fehlte der Mut, mit dem Gericht und der Anklage auf Konfrontationskurs zu gehen.

.

Ein spektakulärer Beschluss 2017

Auch nach dem Freispruch Jörg Kachelmanns wollte das Versagen der Mannheimer Justiz kein Ende nehmen. Im Jahr 2017 kam es deshalb zu einem spektakulären Beschluss: Die Staatsanwaltschaft Mannheim hatte noch nach dem Freispruch Kachelmanns wahrheitswidrig behauptet, an dem angeblichen Tatmesser hätten sich DNA-Spuren des Angeklagten befunden. Diese Darstellung war offenkundig falsch. Kachelmann wehrte sich juristisch und erwirkte mit der Unterstützung Schwenns vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main eine Unterlassung. Die Staatsanwaltschaft Mannheim musste sich verpflichten, diesen falschen Vorwurf niemals wieder zu erheben bzw. zu wiederholen. Mit anderen Worten: Nur ein gerichtliches Verfahren konnte erzwingen, dass eine Ermittlungsbehörde unzutreffende, hochgradig rufschädigende Behauptungen gegen den Freigesprochenen nicht mehr wiederholt und/oder verbreitet.

Die Rolle von Prof. Dr. Ralf Höcker (Medienrechtsanwalt)

Während Johann Schwenn im Gerichtssaal gegen die Mannheimer Justiz zu Felde zog, baute der Kölner Medienrechtsanwalt Prof. Dr. Ralf Höcker im Hintergrund eine juristische Schutzmauer um Jörg Kachelmann. Höcker führte für seinen Mandanten eine hohe zweistellige Zahl medienrechtlicher Verfahren, um Übergriffigkeiten der Presse abzuwehren, falsche Darstellungen zu korrigieren und Unterlassungen zu erwirken. Für Höcker selbst bedeutete das Engagement im Kachelmann-Prozess eine Profilschärfung: Der Name Höcker wurde in der Öffentlichkeit mit erfolgreichem Medienrechtsschutz in Verbindung gebracht.

Kachelmann veröffentlichte 2012 das Buch Recht und Gerechtigkeit – Ein Märchen aus der Provinz, in dem er die Vorgänge in Mannheim aufarbeitete und dabei auch die Falschbeschuldigerin Claudia Dinkel beim Namen nannte. Diese versuchte, ihre Identität in dem Buch zu verbergen – ohne Erfolg:

„Claudia Dinkel, die unseren Mandanten Jörg Kachelmann fälschlich der Vergewaltigung bezichtigt hatte, hatte vor dem Landgericht Mannheim eine einstweilige Verfügung erwirkt, mit der es Kachelmann verboten worden war, sie in seinem Buch „Recht und Gerechtigkeit – Ein Märchen aus der Provinz“ mit vollständigem Namen zu nennen. Auf den hiergegen gerichteten Widerspruch hob das Landgericht Mannheim bereits am 25.10.2012 die einstweilige Verfügung und erlegte Claudia Dinkel die Kosten des Rechtsstreit auf.

In der nunmehr vorliegenden Begründung des Urteils stellt das Landgericht Mannheim fest, dass Claudia Dinkel in ihrem Antrag entscheidende Fakten verschwiegen habe. So habe sie sich eben nicht nur im Juni 2011 für eine exklusive Titelstory in der Zeitschrift „BUNTE“ samt einem halben Dutzend Hochglanzfotos darstellen und unverpixelt sowie mit nur abgekürztem Vornamen darstellen lassen. Vielmehr habe sie zudem auch noch ihre “Geschichte vom Frühjahr 2010” an eine TV-Produktionsfirma “verkauft” und sich Ende 2011 in einem weiteren „BUNTE“-Interview über dieses Projekt wie folgt geäußert: “Auf die Frage wen sie sich spontan für die männliche Hauptrolle vorstellen könne, antwortet Claudia D. mit einem Augenzwinkern: „Hollywood-Star Georg Clooney“. „Er könnte das nette, freundlich-charmante wie auch das manipulative Element sicher überzeugend verkörpern“, sagt die 38-jährige zu „BUNTE“”.

Nach dem Landgericht Mannheim habe Claudia Dinkel durch den „Verkauf ihrer Geschichte an die Filmgesellschaft“ und „ihre Werbung für dieses Projekt seit Ende des Jahres 2011“ „ihre eigene Rolle dabei zum Gegenstand einer Darstellung in der breiten Öffentlichkeit gemacht“. Da Frau Dinkel hierfür auch bereits Zahlungen erhalten habe und im Zuge dieser „kaum reversiblen Preisgabe weiterer Bereiche ihrer Privatsphäre“ weitere Sachinformationen an die Filmgesellschaft liefern müsse, habe sie „deutlich gemacht, dass sie jetzt nicht mehr in privater Zurückgezogenheit die Geschehnisse für sich verarbeiten möchte“.

Genau hierauf weise zudem auch die „Sorglosigkeit ihres Anwalts beim Umgang mit Journalisten“ hin, der nach Erlass der einstweiligen Verfügung einem ihm bis dato unbekannten Journalisten Auszüge aus der Strafakte des Verfahrens gegen Jörg Kachelmann übermittelt und zudem auf der Kanzleihomepage den Verfügungsantrag samt vollständiger Namensnennung von Claudia Dinkel veröffentlicht hatte: „Hätte die Klägerin in privater Abgeschiedenheit unbeachtet bleiben wollen, hätte es sich hier aufgedrängt, strenge Weisungen für Medienkontakte zu erteilen.””

Medieninszenierung und Demütigung in der Untersuchungshaft

Besonders perfide gestaltete sich der Umgang mit Jörg Kachelmann während seiner Untersuchungshaft. Der Verbrachte wurde im Rahmen eines Haftprüfungstermins vorgeführt, indem er in der Justizvollzugsanstalt direkt in einen bereitstehenden Justizwagen steigen sollte. Doch auf dringenden Wunsch der Medien ließ die Justiz das Fahrzeug demonstrativ ein Stück vorfahren. Dadurch entstand eine Lücke zwischen Haftgebäude und Wagen, durch die Kachelmann laufen musste. Ein massives Medienaufgebot wartete dort; der Angeklagte wurde unfreiwillig gefilmt, fotografiert und befragt. Kachelmann nutzte den Moment, um zu betonen, dass er unschuldig sei. Die herbeigeführte Demütigung zeigt, wie sehr Justiz und Medien in diesem Verfahren zu einer unheiligen Allianz verschmolzen waren.

Ergänzung: In einer Dokumentation des NDR vom 07.09.2010 wird behauptet, Kachelmann habe die Szene gewollt, um sich Medien gegenüber kurz persönlich erklären zu können.

Kuriose Szenen an der Universität in Köln bei einem Vortrag von Alice Schwarzer über "Sexualgewalt und Recht"

Bei einer Universitätsveranstaltung in Köln im Jahr 2017, zu der Alice Schwarzer als Vortragsrednerin eingeladen war, kam es zu einer ︎︎︎bemerkenswerten Szene. Schwarzer legte dort erneut ihre Sicht auf den Kachelmann-Prozess dar und sprach wiederholt von einem „Freispruch zweiter Klasse“ aus Mangel an Beweisen. Im Publikum saßen (vorerst unbemerkt) Jörg Kachelmann und sein Verteidiger Johann Schwenn. Es gelang Kachelmann später, das Wort zu ergreifen; und auch Schwenn sprach zum Publikum. Beide stellten klar, dass zivilgerichtlich (Vgl. Urteil des 18. Zivilsenats OLG Frankfurt am Main v. 28.09.2016, Az.: 18 U 5/14) festgestellt wurde, dass es sich bei Claudia Simone Dinkel um eine Falschbeschuldigerin handelt, die über Jörg Kachelmann bewusst die Unwahrheit behauptet hat. Dinkel habe Kachelmann „vorsätzlich wahrheitswidrig der Vergewaltigung bezichtigt”.

Zum Abschluss fasste Kachelmann zusammen, dass die einzige Straftäterin in diesem Raum Alice Schwarzer sei, verurteilt wegen Steuerhinterziehung.

Auch nach dem Freispruch Jörg Kachelmanns wollte das Versagen der Mannheimer Justiz kein Ende nehmen. Im Jahr 2017 kam es deshalb zu einem spektakulären Beschluss: Die Staatsanwaltschaft Mannheim hatte noch nach dem Freispruch Kachelmanns wahrheitswidrig behauptet, an dem angeblichen Tatmesser hätten sich DNA-Spuren des Angeklagten befunden. Diese Darstellung war offenkundig falsch. Kachelmann wehrte sich juristisch und erwirkte mit der Unterstützung Schwenns vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main eine Unterlassung. Die Staatsanwaltschaft Mannheim musste sich verpflichten, diesen falschen Vorwurf niemals wieder zu erheben bzw. zu wiederholen. Mit anderen Worten: Nur ein gerichtliches Verfahren konnte erzwingen, dass eine Ermittlungsbehörde unzutreffende, hochgradig rufschädigende Behauptungen gegen den Freigesprochenen nicht mehr wiederholt und/oder verbreitet.

Die Rolle von Prof. Dr. Ralf Höcker (Medienrechtsanwalt)

Während Johann Schwenn im Gerichtssaal gegen die Mannheimer Justiz zu Felde zog, baute der Kölner Medienrechtsanwalt Prof. Dr. Ralf Höcker im Hintergrund eine juristische Schutzmauer um Jörg Kachelmann. Höcker führte für seinen Mandanten eine hohe zweistellige Zahl medienrechtlicher Verfahren, um Übergriffigkeiten der Presse abzuwehren, falsche Darstellungen zu korrigieren und Unterlassungen zu erwirken. Für Höcker selbst bedeutete das Engagement im Kachelmann-Prozess eine Profilschärfung: Der Name Höcker wurde in der Öffentlichkeit mit erfolgreichem Medienrechtsschutz in Verbindung gebracht.

Kachelmann veröffentlichte 2012 das Buch Recht und Gerechtigkeit – Ein Märchen aus der Provinz, in dem er die Vorgänge in Mannheim aufarbeitete und dabei auch die Falschbeschuldigerin Claudia Dinkel beim Namen nannte. Diese versuchte, ihre Identität in dem Buch zu verbergen – ohne Erfolg:

„Claudia Dinkel, die unseren Mandanten Jörg Kachelmann fälschlich der Vergewaltigung bezichtigt hatte, hatte vor dem Landgericht Mannheim eine einstweilige Verfügung erwirkt, mit der es Kachelmann verboten worden war, sie in seinem Buch „Recht und Gerechtigkeit – Ein Märchen aus der Provinz“ mit vollständigem Namen zu nennen. Auf den hiergegen gerichteten Widerspruch hob das Landgericht Mannheim bereits am 25.10.2012 die einstweilige Verfügung und erlegte Claudia Dinkel die Kosten des Rechtsstreit auf.

In der nunmehr vorliegenden Begründung des Urteils stellt das Landgericht Mannheim fest, dass Claudia Dinkel in ihrem Antrag entscheidende Fakten verschwiegen habe. So habe sie sich eben nicht nur im Juni 2011 für eine exklusive Titelstory in der Zeitschrift „BUNTE“ samt einem halben Dutzend Hochglanzfotos darstellen und unverpixelt sowie mit nur abgekürztem Vornamen darstellen lassen. Vielmehr habe sie zudem auch noch ihre “Geschichte vom Frühjahr 2010” an eine TV-Produktionsfirma “verkauft” und sich Ende 2011 in einem weiteren „BUNTE“-Interview über dieses Projekt wie folgt geäußert: “Auf die Frage wen sie sich spontan für die männliche Hauptrolle vorstellen könne, antwortet Claudia D. mit einem Augenzwinkern: „Hollywood-Star Georg Clooney“. „Er könnte das nette, freundlich-charmante wie auch das manipulative Element sicher überzeugend verkörpern“, sagt die 38-jährige zu „BUNTE“”.

Nach dem Landgericht Mannheim habe Claudia Dinkel durch den „Verkauf ihrer Geschichte an die Filmgesellschaft“ und „ihre Werbung für dieses Projekt seit Ende des Jahres 2011“ „ihre eigene Rolle dabei zum Gegenstand einer Darstellung in der breiten Öffentlichkeit gemacht“. Da Frau Dinkel hierfür auch bereits Zahlungen erhalten habe und im Zuge dieser „kaum reversiblen Preisgabe weiterer Bereiche ihrer Privatsphäre“ weitere Sachinformationen an die Filmgesellschaft liefern müsse, habe sie „deutlich gemacht, dass sie jetzt nicht mehr in privater Zurückgezogenheit die Geschehnisse für sich verarbeiten möchte“.

Genau hierauf weise zudem auch die „Sorglosigkeit ihres Anwalts beim Umgang mit Journalisten“ hin, der nach Erlass der einstweiligen Verfügung einem ihm bis dato unbekannten Journalisten Auszüge aus der Strafakte des Verfahrens gegen Jörg Kachelmann übermittelt und zudem auf der Kanzleihomepage den Verfügungsantrag samt vollständiger Namensnennung von Claudia Dinkel veröffentlicht hatte: „Hätte die Klägerin in privater Abgeschiedenheit unbeachtet bleiben wollen, hätte es sich hier aufgedrängt, strenge Weisungen für Medienkontakte zu erteilen.””

Medieninszenierung und Demütigung in der Untersuchungshaft

Besonders perfide gestaltete sich der Umgang mit Jörg Kachelmann während seiner Untersuchungshaft. Der Verbrachte wurde im Rahmen eines Haftprüfungstermins vorgeführt, indem er in der Justizvollzugsanstalt direkt in einen bereitstehenden Justizwagen steigen sollte. Doch auf dringenden Wunsch der Medien ließ die Justiz das Fahrzeug demonstrativ ein Stück vorfahren. Dadurch entstand eine Lücke zwischen Haftgebäude und Wagen, durch die Kachelmann laufen musste. Ein massives Medienaufgebot wartete dort; der Angeklagte wurde unfreiwillig gefilmt, fotografiert und befragt. Kachelmann nutzte den Moment, um zu betonen, dass er unschuldig sei. Die herbeigeführte Demütigung zeigt, wie sehr Justiz und Medien in diesem Verfahren zu einer unheiligen Allianz verschmolzen waren.

Ergänzung: In einer Dokumentation des NDR vom 07.09.2010 wird behauptet, Kachelmann habe die Szene gewollt, um sich Medien gegenüber kurz persönlich erklären zu können.

Kachelmann erstritt aufgrund von Persönlichkeitsrechtsverletzungen Entschädigungs- und Schadensersatzzahlungen in Höhe mehrerer Hunderttausend Euro. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass ihn die gerichtliche Verteidigung – sowohl durch Johann Schwenn im Strafverfahren als auch durch Ralf Höcker im Medienrecht – einen vergleichbaren Betrag kostete.

Kuriose Szenen an der Universität in Köln bei einem Vortrag von Alice Schwarzer über "Sexualgewalt und Recht"

Bei einer Universitätsveranstaltung in Köln im Jahr 2017, zu der Alice Schwarzer als Vortragsrednerin eingeladen war, kam es zu einer ︎︎︎bemerkenswerten Szene. Schwarzer legte dort erneut ihre Sicht auf den Kachelmann-Prozess dar und sprach wiederholt von einem „Freispruch zweiter Klasse“ aus Mangel an Beweisen. Im Publikum saßen (vorerst unbemerkt) Jörg Kachelmann und sein Verteidiger Johann Schwenn. Es gelang Kachelmann später, das Wort zu ergreifen; und auch Schwenn sprach zum Publikum. Beide stellten klar, dass zivilgerichtlich (Vgl. Urteil des 18. Zivilsenats OLG Frankfurt am Main v. 28.09.2016, Az.: 18 U 5/14) festgestellt wurde, dass es sich bei Claudia Simone Dinkel um eine Falschbeschuldigerin handelt, die über Jörg Kachelmann bewusst die Unwahrheit behauptet hat. Dinkel habe Kachelmann „vorsätzlich wahrheitswidrig der Vergewaltigung bezichtigt”.

Zum Abschluss fasste Kachelmann zusammen, dass die einzige Straftäterin in diesem Raum Alice Schwarzer sei, verurteilt wegen Steuerhinterziehung.

„Der Verteidiger schuldet seinem Mandanten Ehrlichkeit, Fürsorge, Rechtskenntnis und Fleiß bis zur Bereitschaft, die Nacht zum Tage zu machen, wenn der Fall das erfordert. Außerdem Mut, aber keinen Leichtsinn, Schutz vor den Medien und Gelassenheit gegenüber ihm selbst geltenden Angriffen.“

Aktuelles

Die Verteidigung im sogenannten Eiskellermord von Aschau (Bayern)

Im Fall des sogenannten „Eiskellermords von Aschau“ ist die Kanzlei Schwenn, Kruse, Georg Rechtsanwälte – ihre Revisionsexpertise eingeschlossen – maßgeblich an der Verteidigung beteiligt. Angeklagt ist Sebastian T., dem vorgeworfen wird für den Tod von Hanna Wörndl verantwortlich zu sein. Die zunächst zuständige Strafkammer des Landgerichts Traunstein unter dem Vorsitz von Richterin Jacqueline Aßbichler hatte den Fall nach Jugendstrafrecht als Tötungsdelikt bewertet (9 Jahre Haft wurden verhängt), erwies sich jedoch als befangen. Aufgrund der von Rechtsanwältin Regina Rick und Rechtsanwalt Dr. Yves Georg eingereichten und begründeten Revision stellte der Bundesgerichtshof die Befangenheit der Kammer fest, hob den Schuldspruch auf und verwies das Verfahren zurück an das Landgericht Traunstein. Dort ist eine neue Kammer für die Anklage zuständig. Nach derzeitigem Informationsstand ist der Prozess in Räume des Amtsgerichts verlegt worden. Die nunmehr zuständige Vorsitzende sagte, man müsse das gesamte Verfahren als „Tragödie“ begreifen.

Aktualisierung: Sebastian Thaller wurde 2025 freigesprochen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Um Johann Schwenn rankt sich eine Legende. Es heißt, Richter und Staatsanwälte hätten unruhige Nächte, wenn sie wüssten, dass sie Schwenn im Gerichtssaal gegenübertreten. Dieses

„Überschwennen“

beschreibt die Furcht vor seiner kompromisslosen Art, vermeidbare Fehler und Voreingenommenheiten der Justiz offenzulegen und mit Worten zu vergelten. Natürlich trifft diese Beziehung zwischen Verteidiger und Richterschaft bzw. Anklage nicht auf alle Vertreter der Justiz zu. Betroffen fühlen sich nur diejenigen, deren Vorgehen mit krimineller Energie und groben Rechtsverstößen in Verbindung gebracht werden kann.

Quellen/Verweise:

- ︎︎︎Sehenswert: Jörg Kachelmann: Verurteilt trotz Freispruch | Panorama |

NDR

-

︎︎︎Sehenswert:

Der Fall Jörg Kachelmann – Ein Prozess und seine

Hintergründe

-

Der Kachelmann-Prozess ︎︎︎Teil 1, ︎︎︎Teil 2, ︎︎︎Teil 3

-

bazonline.ch (Akteure im Kachelmann-Prozess)

-

Historische Bilder (AKG Images)

-

Lizenziert (Schwenn Titelbild, Vandalismus Juni 2020, Shutterstock)

-

News Höcker Rechtsanwälte v. 12.12.2012 (u.a. Verfahren der Claudia Dinkel)

-

Festschrift

für Johann Schwenn, Nomos, 1. Auflage 2024, 498 Seiten

- Grafiken mit Colorierung: Buckminster NEUE ZEIT

Die Festschrift für Johann Schwenn enthält Beiträge von:

Prof. em. Dr. Stephan Barton | VRiBGH a.D. Clemens Basdorf | RA Nicolas Becker | RA Dr. Sascha Böttner, FAStrafR | Prof. em. Dr. med. Dr. h.c. mult. Bernd Brinkmann | RA Dr. h.c. Rüdiger Deckers, FAStrafR | RiBGH a.D. Dr. h.c. Klaus Detter | RiBGH Prof. Dr. Ralf Eschelbach | RA Dr. Yves Georg | RA Prof. Dr. Dr. Alexander Ignor | RiOLG Prof. Dr. Matthias Jahn | Jörg Kachelmann | RA Eberhard Kempf, FAStrafR | RA Dr. h.c. Joachim Kersten † | Prof. em. Dr. med. Hans-Ludwig Kröber | RA Dr. Sven Krüger, LL.M. | RA Leon Kruse, FAStrafR | RA Otmar Kury, FAStrafR | RA Mirko Laudon, LL.M., FAStrafR | RA Dr. Fabian Meinecke, FAStrafR u FAStR | DirAG Dr. Thomas Melzer | Prof. em. Dr. Reinhard Merkel | RA Jes Meyer-Lohkamp, FAStrafR | RAuN a.D. Klaus Nentwig | RA Prof. Dr. Ali B. Norouzi | VRiBGH a.D. RA Dr. Rolf Raum | Sabine Rückert | JR RA Prof. Dr. Franz Salditt, FAStrafR u FAStR | BABGH Prof. Dr. Hartmut Schneider | RA Dr. h.c. Gerhard Strate | PräsHansOLG Dr. Marc Tully | RA Nikolai Venn, FAStrafR | RAin Prof. Dr. Andrea Versteyl, FAVerwR

Berlin, am 03.10.2025 © Buckminster NEUE ZEIT

Tel.: 0302888360

Mail: Office@Buckminster.de

Hauptseite ︎︎︎

Mail: Office@Buckminster.de

Hauptseite ︎︎︎