Gendersensible Justiz – Ja/Nein/Vielleicht?

Die deutsche Justiz wirkt unentschlossen, ob und wie sie geschlechtergerechte Sprache anwenden möchte – eine Handlungsempfehlung:

Die Justiz steht als Hüterin von Gesetzen und Normen vor der Herausforderung, eine Sprache zu pflegen, die sowohl modern als auch unparteiisch ist. Während eine Anpassung an zeitgemäße sprachliche Gepflogenheiten notwendig erscheint, um die Rechtsprechung für jung bis alt zugänglich und verständlich zu gestalten, muss die Justiz ihre Neutralität wahren. Was bedeutet, dass sie sich von der Übernahme politischer, ideologischer oder trendhafter Ausdrucksformen distanzieren sollte.

*

Die Nutzung des Gendersterns kann als politisches Statement wahrgenommen oder missverstanden werden, wodurch die Unparteilichkeit von “Justitia” gefährdet wird.Auf den Internetseiten des Landgerichts Berlin II ist das Wort “Vizepräsident*innen” zu lesen, das den Anstoß für diesen Artikel gab:

Bereits aus sprachästhetischen Gründen ist der Genderstern abzulehnen. Er unterbricht den natürlichen Lesefluss durch seine visuelle Dominanz, die eine störende Lücke im Text erzeugt. Die Position des Sterns hebt sich deutlich ab, was das Auge irritiert und die Lesegeschwindigkeit hemmt. Es ist (weitergedacht) schlichtweg unvorstellbar, dass ein solches “Stilmittel” in der präzisen, verständlichen und klaren Sprache gerichtlicher Urteile Anwendung findet.

:

Ein Kompromiss ist der Doppelpunkt, der zusammen mit der ausgeschriebenen weiblichen und männlichen Form von Berufs- oder Funktionsbezeichnungen verwendet werden sollte. Diese Kombination ermöglicht es, sowohl klassische als auch diverse Geschlechtsidentitäten sprachlich zu integrieren.

Positive Beispiele:

1.) Die Amtsanwaltschaft Berlin (Amtsanwältinnen und Amtsanwälte)

2.) Das Landgericht Bremen (Dolmetscher:innen, Übersetzer:innen, Schöffinen und Schöffen)

Berufsrichter:innen, Richter:innen, Schöff:innen

Irritierendes Beispiel:

Das Landgericht Hamburg (hier zwar gut: Notarinnen und Notare; Zeuginnen und Zeugen)

Zeuge*in: Die plötzliche Verwendung des Gendersterns verwandelt die Worte Zeuge und Zeugin in Formen, die kaum jemand lesen oder verstehen kann.

Vizepräsident*innen

./.

Vizepräsident:innen

Die Verwendung des Doppelpunkts statt des Gendersterns in einer neutralen, "blinden" Branche wie der Justiz ist aus mehreren Gründen geeigneter:

Lesefreundlichkeit und Barrierefreiheit:

Der Doppelpunkt ist lesefreundlicher als der Genderstern, insbesondere für Menschen mit Sehbehinderungen, die auf Screenreader angewiesen sind. Screenreader können den Doppelpunkt besser interpretieren, was das Lesen für sehbehinderte Menschen vereinfacht.

Visuelle Klarheit:

Der Doppelpunkt fügt sich harmonisch in den Text ein und stört den Lesefluss weniger als der Genderstern. Dadurch wirkt der Text flüssiger und klarer.

Akzeptanz und Anpassung:

Der Doppelpunkt hat eine höhere Akzeptanz bei traditionellen Sprachbenutzern und kann als Kompromiss zwischen inklusiver Sprache und Lesbarkeit gesehen werden. In konservativen und formellen Branchen wie der Justiz steigt die Akzeptanz für moderne Sprachformen, wenn diese weniger aufdringlich und auferlegt wirken.

Neutralität und Professionalität:

Der Doppelpunkt wirkt neutraler und weniger ideologisch aufgeladen als der Genderstern, was dazu beiträgt, dass juristische Dokumente als distanzwahrend und professionell wahrgenommen werden.

Sprachliche Eleganz:

Der Doppelpunkt bewahrt die sprachliche Eleganz und Struktur der deutschen Sprache besser als der Genderstern.

Fazit

Die Einführung eines gendergerechten Sprachkonzeptes für die Justiz sollte bundesweit einheitlich und konsistent erfolgen. Es darf keine “Sonderregelungen” für Gerichte geben, deren Leitung durch politische Neigungen in der Amtsführung beeinflusst wird. Ebenso unangemessen wäre es, wenn sich Gerichte einer modernen, inklusiven Sprache verschließen.

Die Erörterungen erstrecken sich auch auf die Polizeien Deutschlands.

Historisches

Gerechtigkeitsdenken in Bezug auf Geschlechter gab es schon im 14. und 15. Jahrhundert. Christine de Pizan, eine Schriftstellerin des Mittelalters, thematisierte in ihren Werken oft gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und plädierte für die Emanzipation von Frauen. Ihr berühmtes Werk „Das Buch von der Stadt der Frauen“ könnte als eine frühe Form der Auseinandersetzung mit Rechts- und Gerechtigkeitsfragen in Bezug auf Geschlechtergleichheit angesehen werden.

Die heutige Debatte um gendersensible Sprache (auch in der Justiz) ist eine Fortsetzung dieser historischen Kämpfe um Geschlechtergerechtigkeit.

Frauen in der Justiz

Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin geht oder ging einmal der Frage nach, welche Frau die erste weibliche Staatsanwältin Deutschlands oder Berlins wurde. Die Frage ist nicht leicht zu beantworten und erfordert wahrscheinlich die Nachforschung in historischen Archiven oder die Beiziehung von Fachliteratur zur deutschen Rechtsgeschichte.

Ein Buch, das bei der Aufklärung der Frage behilflich sein könnte:

“Die ersten deutschen Juristinnen: Eine Geschichte ihrer Professionalisierung und Emanzipation (1900-1945) (Rechtsgeschichte und Geschlechterforschung, Band 11) Gebundene Ausgabe – 14. Oktober 2011” bei amazon.de erhältlich, ca. 150,00 €

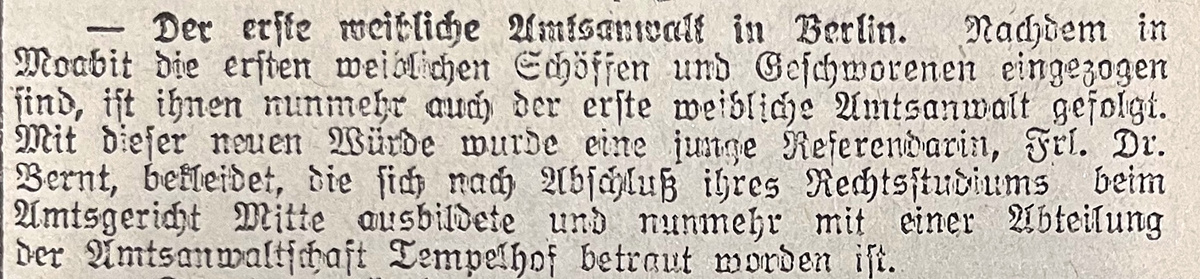

Eine Pionierin der deutschen Justiz dürfte ein gewisses Fräulein Dr. Marie M. Bernt gewesen sein, die 1923 mutmaßlich zur ersten Amtsanwältin Berlins ernannt wurde:

Eine ähnliche, jedoch irreführende, Meldung ereignete sich um 1930/31 aus Kassel, als die Kasseler Tageszeitung das Bild der Politikerin und Juristin Elisabeth Selbert zusammen mit der Überschrift “Die erste Kasseler Staatsanwältin” veröffentlichte:

Kontext:

"Elisabeth Selbert war unter den ersten Frauen, die Rechtswissenschaften vollumfänglich studieren konnten. 1913 gab es in Deutschland zwar zwölf Frauen, die als Dr. Jur. registriert waren, diese durften aber nicht das zweite Staatsexamen ablegen und führten ihren Beruf daher nur in Teilfunktionen aus. 1919, mit Verkündung der Weimarer Reichsverfassung, gab es auch in Studienangelegenheiten keine Sonderregelungen mehr. Das heißt, die weiblichen Studierenden waren de jure ordentliche Studierende. Elisabeth Selbert publizierte noch im selben Jahr, im siebten Semester, direkt ihre Doktorarbeit und absolvierte ohne Pause ihr Referendariat. Als sie als Assistentin des Ersten Staatsanwalts das Plädoyer hielt, titelte die Kasseler Tageszeitung: „Kassels erste Staatsanwältin.“

Regenbogenfahne

Menschen, die die Regenbogenfahne nicht mögen, stehen der LGBTQI-Community übrigens nicht ablehnend oder feindselig gegenüber. Auf Internetplattformen wie X kursiert dieses Vorurteil bzw. weitverbreitete Missverständnis fast permanent. Tatsächlich ist es so, dass Personen, die sich als homosexuell definieren, nicht unentwegt von einer radikalen, lautstark-penetranten Minderheit repräsentiert oder in den Mittelpunkt gesellschaftlicher Auseinandersetzungen gerückt werden wollen.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit möchten diese Menschen einfach ihre Ruhe haben.

Berlin, am 04.07.2024 © Buckminster NEUE ZEIT